1次試験の勉強方法(経営法務)

経営法務の合格率

直近5年間の科目合格率は易化していますが、そもそも科目合格率が低く難しい科目です。

| 実施年度 | 科目受験者数 | 科目合格者数 | 科目合格率 | 1次試験合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 平成29年度 | 14,269人 | 1,192人 | 8.4% | 21.7% |

| 平成30年度 | 13,854人 | 713人 | 5.1% | 23.5% |

| 令和元年度 | 15,075人 | 1,530人 | 10.1% | 30.2% |

| 令和2年度 | 11,568人 | 1,390人 | 12.0% | 42.5% |

| 令和3年度 | 15,683人 | 2,013人 | 12.8% | 36.4% |

特に平成30年度においては、あまりに得点水準が低かったため全受験者とも8点加算される事態となりました(それでも科目合格率は5.1%しかありません)。ぶらんちは初めての本試験がその平成30年度だったので、「間違いなく足切りだな…」と試験中に魂が抜けるかと思うほどの絶望を味わいました。

2次試験に関わらない科目ということもあり、高得点は狙わず60点台を目指すべき科目ではないかと考えます。

出題範囲

出題範囲は大きく以下に分かれます。

- 会社法

- 知的財産権

- 民法、商法、その他

ぶらんちの主観ですが、上記で経営法務の難易度を上げている分野は民法です。一般法なので「法律を学ぶ上での基礎知識」くらいの出題で良いような気もしますが、本試験では弁護士目指してんのかと思うくらい広い範囲から出題されます。

「民法は捨ててしまえ」と言いたいところですが、経営法務は例年25問しかなく、1問の配点が4点と大きいです(平成28年度に至っては出題数が20問でした。1問5点…。)

1問4点換算でもミスは10問しか許されないことから、戦略を立てて勉強する必要があるでしょう。

勉強する時に気をつけること

出題構成

令和元年度、令和2年度の問題構成をみると、会社法が6問、知的財産権が8問で高いウエイトを占めています(2分野で56点分!)。つまり理論上、会社法/知的財産権法+αで合格圏内ということになります。

ただ、さすがに全問正解は厳しいと思いますので、会社法/知的財産権を40点、民法その他で20点を目指すのが基本戦略と言えます。

自分にとって分かりやすい文章に変換して考える

法律の条文は、適用される範囲を漏れなく表現するために聞きなれない用語を多用されています(いわゆる法律用語)。経営法務の問題文・選択肢はその法律用語に準じているため、とにかく読みづらいです。

行為能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア

制限行為能力者が、自らが制限行為能力者であることを告げずに契約を締結したことのみをもって、当該制限行為能力者は当該行為を取り消すことができなくなる。

イ

被保佐人と契約をする場合には、その保佐人を代理人として締結しなければならない。

ウ

不動産業を営むことを許された未成年者が、その営業に関して不動産を売却する場合は、法定代理人の同意を得る必要はない。

エ

未成年者が債権者との間で当該未成年者の債務を免除する契約を締結するには、法定代理人の同意を得なければならない。

ほとんどの人が1回読んだだけでは何を言っているのか全く分からないでしょう(泣)。

法律的な正しさは置いといて、先の選択肢を噛み砕いた表現にすると以下のような感じです。

ア

一人で契約行為ができない者(例えば未成年とか)が、「一人で契約行為ができない」ということを隠して契約しただけで、その契約はキャンセルできなくなる。

イ

精神等に障害を抱えた者と契約する場合は、その補助に指定された者を代理にして契約をしなければならない。

ウ

不動産業を営むことを許された未成年者が、その業務の一環として不動産を売却する場合は、親の同意を得る必要はない。

エ

未成年者が、お金を貸してくれた人と「もうお金を返さなくていいよ」という契約をする場合、親の同意を得なければならない。

| 法律用語 | 解説 |

|---|---|

| 行為能力 | 契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力。 |

| 制限行為能力者 | 行為能力を制限された者。 具体的には未成年者、被保佐人、など。 |

| 被保佐人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、 家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた者。 |

| 法定代理人 | 代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者。 具体的には未成年に対する親権者、被保佐人に対する保佐人、など。 |

これで初めて「どれが正しい選択肢かな~」と悩む気になります。

大事なのは「法律的な正しさは置いといて」という点です。

乱暴な言い方ですが、法曹界で飯を食っていこうとしているわけではなく、いまは正しい選択肢が選べればよいのです。

なので、読める文章に変換する自分ルールを作ってしまいましょう。

- 自分的に制限行為能力者だと分かりづらいので、未成年と読み替えよう

- 法定代理人が出てきたら、親ってことにしよう

経営法務は上記の対応をするだけで十分得点アップに繋がります。

法律用語の定義を理解していないと解けない問題も出題されますし、「それじゃあ経営法務の知識を習得したことにならないじゃん!」というご指摘はごもっともだと思います。

ただ、問題読解のスピードアップと天秤にかけた場合、やはり自分にとって分かりやすい文章に変換するという割り切りは重要なんじゃないか、と考えます。

(ちなみに本問の正解はウです)。

意図(理由)も合わせて覚えよう

知的財産権の代表例に特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権があります。それぞれ登録要件や申請時の必要書類、有効期間などが微妙に異なり、非常に紛らわしいです。

なぜこのような事になっているのでしょうか?

例えば特許権と実用新案権について、その意図から理由を考えてみます。

- 新しいアイディアを発明したのは素晴らしいこと。モノだろうがなんだろうが(ビジネスモデルとか)、最初に考えた人の権利を広く保護してあげよう!

- ただ、何でもかんでも申請されちゃうと困るから、実体審査もしますね。

- 仕様を隠されちゃうと、他の人も申請してきてややこしいし社会の発展に繋がらないから、出願公開もするし有効期間もつけるね。

- 審査中も出願公開とかで競合他社を牽制できるんだからさ、有効期間は出願時から数えることにするね。

- え、特許を勝手に使ってる人がいる?登録されてるなんて知らなかったって言われた?

いやいや、ちゃんと公開もしてるし調べなかった相手が悪いよ!警告でも差し止めでも即座に権利行使してもいいよ!

- 特許って審査に時間がかかるよね。その間に流行が去っちゃったら意味ないやつもあるみたい。じゃあ実体審査がない権利も作るよ。

- でもそれだとちょっと心配だから、出願できる内容はモノの考案に限るね。

- 登録まで数ヵ月しかかからないしタイムラグがあんまりないから、有効期間は登録から数えてあげるよ。

- ただ、流行に左右されるくらいなんだから有効期間は特許より短くていいよね。

- え、実用新案権を勝手に使ってる人がいる?登録されているなんて知らなかったって言われた?実体審査してないからな~。まず実用新案技術評価書の申請出してよ。

何度も言いますが法律的な正しさは置いといて、上記のようにどんな意図(理由)があるのかを一緒に覚えると、紛らわしい選択肢でも対応しやすくなります。

実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。

ア

権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。

イ

実用新案権の存続期間は出願日から 10 年、特許権の存続期間は出願日から 20年である。

ウ

実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から 3 年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。

エ

物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

意図(理由)も覚えておくと、上記のような問題は確実に得点できるようになります。

後は数値を覚えるだけですね…。

法改正には要注意

令和2年4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法(以下本問において「改正民法」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

なお、本問においては、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。

ア

改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。

イ

改正民法においては、法定利率を年 5 パーセントとするとの定めは改正されなかった。

ウ

改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。

エ

改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。

令和2年度4月1日施行の改正民法について、その3か月後の本試験で出題されました(しかもメチャクチャ出ました)。法改正を押さえていなかった場合、相当厳しかったと思います。

資格予備校は法改正もケアしてくれます。そういうところは大きな強みのひとつですね。

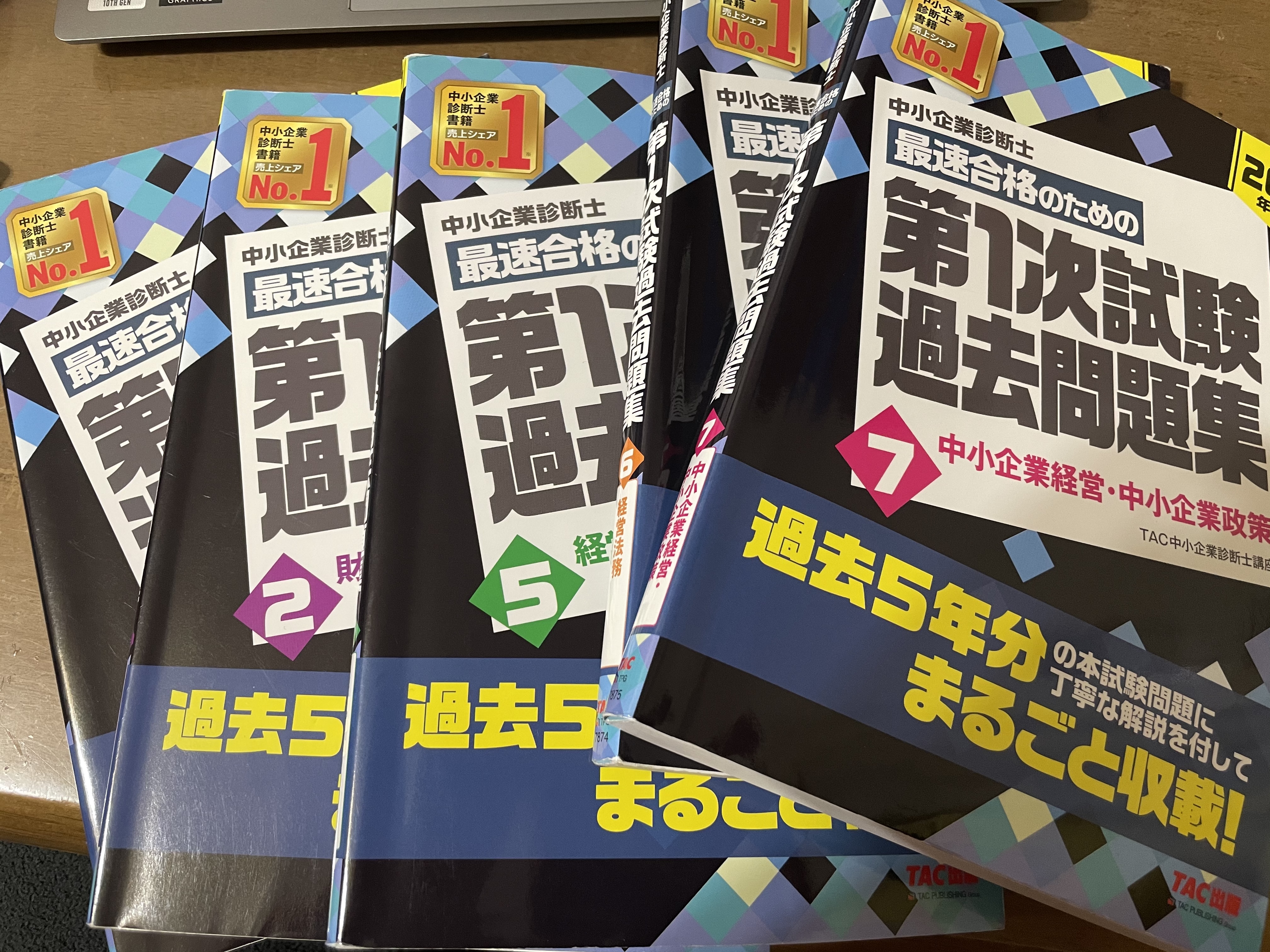

おすすめの書籍・サイト

いかにおすすめの書籍・サイトをまとめています。ぜひご参考ください。

まとめ

如何でしたでしょうか。

これまでの話と全く関係ないのですが、経営法務では会話形式の問題がよく出ます。

ただ、「よろしければ、特許紛争に強い弁護士を紹介しますよ」「地元の弁理士さんを紹介しますので」など最後は専門家を紹介することが多いんです。

他の士業の領域には手を出せないし、実際もそうなんだろうと思いますが、こういう問題を見るたびに中小企業診断士の限界を感じてました。一方で、ゼネラリストのあるべき姿でもあると思うし、人とのつながりが重要な中小企業診断士という仕事をよく表しているな~と思います。

…あ、ただの雑談です。