2次試験の勉強方法(事例Ⅲ)

こんにちは。ぶらんちです。

今回は2次試験科目の中では取り組みやすい事例Ⅲについて、特徴や攻略法(?)についてご紹介します。

2次試験全体の答案作成プロセスについてはこちら↓

本科目の特徴

事例企業は「工場」が多い

| 事例 | テーマ |

|---|---|

| 事例Ⅰ | 組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅱ | マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅲ | 生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅳ | 財務・会計を中心とした経営の戦略及び管理 |

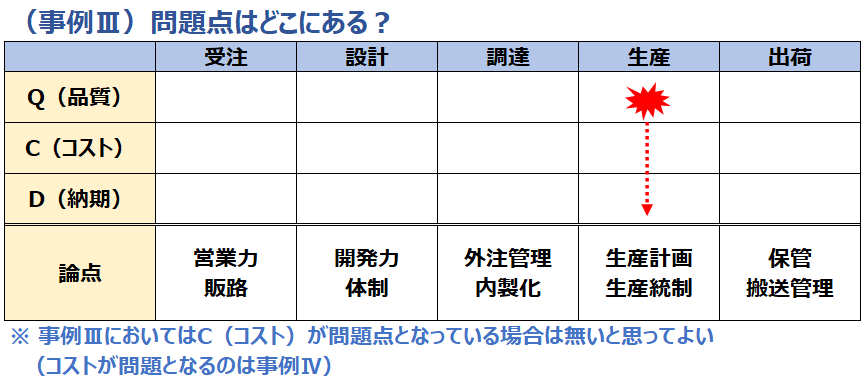

事例Ⅲのテーマは生産・技術です。生産現場の効率性向上により生産性を上げ、強みを活かして市場開拓を行うストーリーが多いです。

そのため、必然的に事例Ⅲの企業は工場(製造業)が多いです。工場現場で働いていない方は与件文を読んでもイメージがつきづらいかもしれません…。

課題と解決策にはパターンがある!

とはいえ、工場の問題点や改善点・解決策はだいたい決まっています。

ポイントは「強みは活かす」「弱みは克服する」です。

SWOT分析が大事

令和2年度事例Ⅲ 第1問

C 社の⒜強みと⒝弱みを、それぞれ 40 字以内で述べよ。

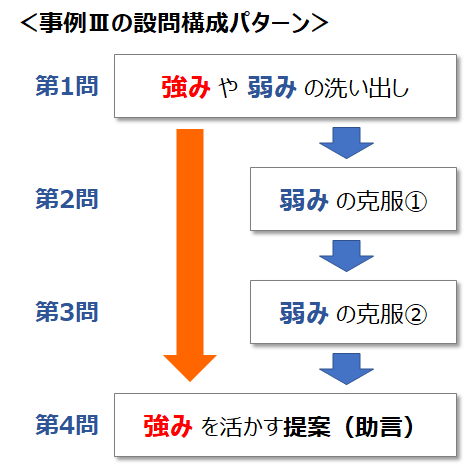

事例Ⅲ第1問は強みや弱みを訊かれることがほとんどです。

設問の全体構成として、第1問で強み・弱みを洗い出し、以降の問題で弱みの克服・強みを活かす提案(助言)をするのが王道パターンです。

なので、第1問で書いてある弱みが以降の問題で解決されなかったり、強みに触れない今後の戦略を書いてしまうと、一貫性が欠如した答案となってしまいます。

SWOT分析が甘いと全体の回答の質に影響します。ひと通り回答の方向性を決めてから第1問の回答を作成した方が良いでしょう。

強みも弱みもだいたい一緒

C社(生産現場)の悩みはだいたい一緒です。なので改善策含めパターン化してしまいましょう。

上手に使いこなせば、設問文や与件文を読んでいる最中にも「回答にはこの要素を盛り込もう」と整理できるようになるでしょう。

- 技術力・品質が高い

- 開発力がある

- 一貫生産体制である

⇒ 与件文にある機会をとらえ、強みを活かした今後の戦略を提案(助言)

- 製造リードタイムが長い

⇒ 生産工程を見直す

⇒ チーム編成を見直す

⇒ 工場レイアウトを見直す

⇒ 外注管理を強化する - 在庫(仕掛品)が多い

⇒ 生産計画の頻度を上げる

⇒ 発注管理を強化する

⇒ 在庫管理を強化する - 標準化・マニュアル化がされていない

⇒ 標準化・マニュアル化を進める - 情報の共有化がされていない

⇒ 情報を共有化する - 大手取引先に依存した取引構成

⇒ 商品の競争力を上げ、下請けからの脱却

運営管理の知識が必須

生産現場の事例なので、特に工業機械がバンバン出てきます(旋盤、フライス盤、マシニングセンタ等)。何をする機械なのか分からないと全体像をイメージしづらいです。また、解決策を立案する際にも運営管理の知識が必要です。

平成28年度はQC7つ道具のひとつである特定要因図が出題されました。

QC7つ道具については運営管理の中で勉強していても、具体的にどのように活用するものなのか分からない方も多いと思います(ぶらんちはQC7つ道具も新QC7つ道具も最後まで全部覚えられませんでした…)。

本番試験のために一から作れるようになる必要はありませんが、運営管理(生産管理)の復習はしておきましょう!

過去問分析が重要

事例Ⅲは過去問を10年分くらい実施することをおすすめします。いくらパターン化できるとは言え、「こういう問題点にはこういう解決策」というを即座に判断できるようになるには、場数が必要だからです。

与件文や設問文を読んで、①どこに問題があるか、②解決策はどんなものがあるかを頭に浮かべられるよう、過去問分析を進めましょう!

回答作成時の注意点

設問との対応付けには細心の注意を

上記の通り、問題点や課題・解決策の洗い出しはそう難しくないのですが、設問との対応付けを誤ると大失点につながってしまいます。

令和2年度事例Ⅲ 第2問(40点)

C 社の大きな悩みとなっている納期遅延について、以下の設問に答えよ。

(設問 1 )

C 社の営業部門で生じている⒜問題点と⒝その対応策について、それぞれ 60 字以内で述べよ。

(設問 2 )

C 社の製造部門で生じている⒜問題点と⒝その対応策について、それぞれ 60 字以内で述べよ。

令和2年度事例Ⅲ 第3問(20点)

C 社社長は、納期遅延対策として社内の IT 化を考えている。C 社の IT 活用について、中小企業診断士としてどのように助言するか、120 字以内で述べよ。

令和2年度は納期遅延対策のみで60点分も出題されています。課題・対応策を違う設問の回答に使ってしまうと、それだけで両方の設問で大きく点を減らしてしまう恐ろしい設問構成です。

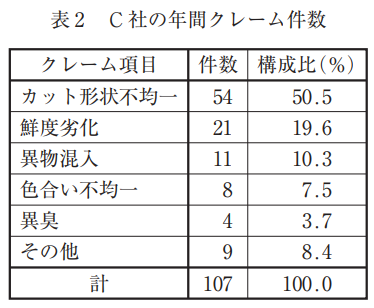

ちなみに問題点は以下の通りです。

- 仕様変更や図面変更などで顧客のやり取りが多く発生する

- 造形物のイメージの摺合わせに時間を要する

- 図面承認後の製作段階でも打ち合わせが必要な場合がある

- 製作期間を考慮せずに最終引き渡し日を設定している

- 製作期間が生産計画をオーバーすることがある

- 各作業チームの技術力に差がある

- 最終検査で修整や手直しが生じる場合がある

- 工程順序や工数見積もりなどの標準化が確立していない

- 「材料・工事運搬」と「歩行」のモノの移動に関連する作業が多い

- 作業者の打ち合わせによる「不在」が多い

そもそも納期遅延する企業は顧客からの信用が得られず取引量が減る(→自然と納期遅延が解消される)もんだと思うのですが、こんなに問題を抱えても受注が途切れないということは、C社の技術力が相当高いか、もしくは競合他社がいないってことなんでしょうね…。

色々と書いていますが、整理すると以下の通りです。

- 製作前プロセスに時間がかかるせいで十分な製作期間を確保できていない

- 製作前プロセスに時間がかかるのは摺合わせ・打ち合わせに時間がかかるから

- 摺合わせ・打ち合わせに時間がかかるのは顧客とのイメージ合わせの方法が悪いから

- 製作期間が生産計画をオーバーしてしまう

- 各作業チームの技術力に差があるので効率的に割振りできないから

- 基準となる工程順序や工数見積もりなどの標準化ができていないから

- モノの移動や作業者不在で予定通りに作業が進まないから

→モノの移動に時間がかかるのは建物が狭いから

→作業者不在が発生するのはイメージの摺り合わせに時間がかかるから

設問に合わせるためには主語を「営業部門」「製造部門」に分け、さらに「IT化」で解決できることを分ける必要があります。

- 工数見積もりを標準化する

- 3次元CADの導入でイメージ合わせの方法を改善する

- 製作前プロセスの段階で製造部門の担当者を同行させ、製作期間を確保した最終引き渡し日を顧客と合意する

- チーム編成を見直し、技術力を平準化する

- OJTなどで技術力を底上げする

- 工程順序を標準化する

- 工場レイアウトを見直しモノの移動時間を低減する

- 受注管理、生産管理、納期管理のデータベース化

- 営業部門・製造部門のリアルタイム共有による打ち合わせ削減

- 3次元CADの導入でイメージ合わせの方法を改善する

上記はぶらんちが本試験で切り分けた内容です。

第2問のように文字数制限が少ない場合、切り分けを間違えると加点要素が入りきらず、大きなマイナスにつながったものと考えられます。

尚、ぶらんちの切り分けには「3次元CADが2回あるじゃないか」等異論もあろうかと思います。

…はい、切り分けきれずに2回書きました。本当はダメなんだろうと思いますが、どうしても分からない場合は両方に書いてしまった方がよいと思います(部分点狙い)。

おすすめの書籍・サイト

いかにおすすめの書籍・サイトをまとめています。ぜひご参考ください。

まとめ

如何でしたでしょうか。

ぶらんちは令和元年度は58点、合格した令和2年度は70点でした。

1回目も60点に届かなかったものの、「新工場の在り方」などどう答えればよいか分からずパニクった割にはそう悪い点数ではなかったので、その他の設問は合格ラインだったんだと思います(自分に甘い)。

もし答練や模試の結果が振るわない場合は単純に過去問分析が足りないものと考えられます。ぜひ過去問を繰り返し解いて、パターンを自分の中に染み込ませましょう!