2次試験の勉強方法(事例Ⅰ)

こんにちは。ぶらんちです。

今回は2次試験の中で最も苦手な事例Ⅰについて、特徴や攻略法(?)についてご紹介します。

2次試験全体の答案作成プロセスについてはこちら↓

本科目の特徴

設問文が抽象的でわかりづらい

2次試験には事例ごとにテーマがありましたね。

| 事例 | テーマ |

|---|---|

| 事例Ⅰ | 組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅱ | マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅲ | 生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅳ | 財務・会計を中心とした経営の戦略及び管理 |

事例Ⅰのテーマは組織・人事です。そのため、主に事例企業(A社)の内情にスポットライトが当たっています。

また、2次試験問題は「問題・課題を抱える企業に対し改善提案する」のが基本ですが、事例Ⅰについては「過去に実施したことの成功要因は何か」「どうしてXXしていないのか」という分析問題も多いです。当時のA社長の行動を企業経営理論に照らし合わせて考えるということですね。

上記の理由より、設問文の抽象度が相対的に高いです。

平成30年度事例Ⅰ 第1問

研究開発型企業である A 社が、相対的に規模の小さな市場をターゲットとしているのはなぜか。その理由を、競争戦略の視点から 100 字以内で答えよ。

2次試験は国語のテストと異なり、与件文を探しても「~だから規模の小さい市場をターゲットにすることにした」といった記述はありません。与件文にあるA社を取り巻く市場環境やこれまでの歩みと、自分の頭の中にある企業経営理論の知識を総動員して類推する必要があります。

ところが回答の方向性はいくつもあることが多く、作問者はどれを書いてほしいのか判断がつきにくいので、本番当日も自信を持って回答を作成することはなかなか難しいでしょう。

組織は戦略に従う

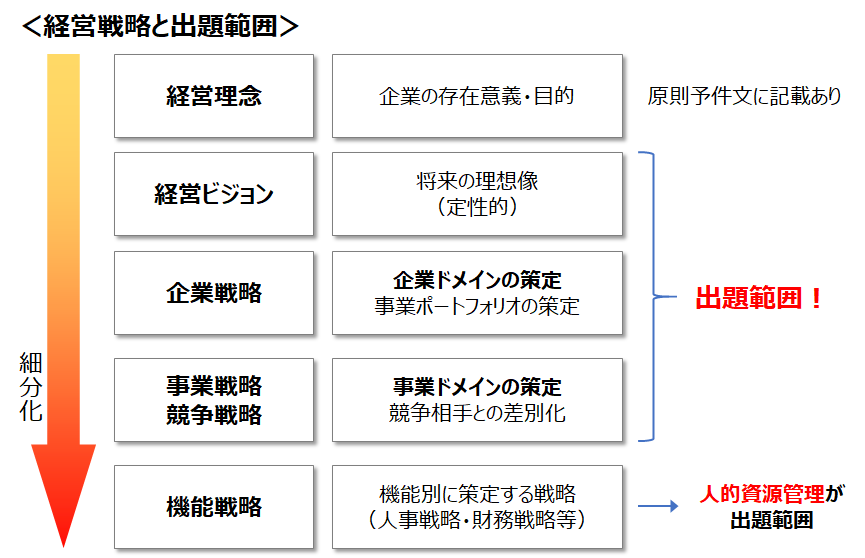

経営戦略には階層がある

先ほどの平成30年度設問1では、「競争戦略の視点から」とあります。

競争戦略とはどんなものだったでしょうか?

上記の図でいうと上から4つ目です。競争戦略は業界の地位(ポジション)を確立・確保するための行動です。A社は業界内の地位を確立するために小さな市場ターゲットに絞っている、ということですね。

では、なぜ「小さな市場」にターゲットを絞っているのでしょうか?

やっぱりSWOT分析!

ここで登場するのがSWOT分析です。以前もご紹介しましたが、基本は「強みを活かす」「弱みは克服する」です。

与件文からSWOT分析を行うと、A社はセンサー技術というコア技術(強み)を持っており、これらを活かせる市場がどれも小さいということが分かります。

つまり、「コア技術を活かせる小さな市場に対し、差別化集中戦略をとっているから」というのが回答の方向性、ということです。

組織は戦略に従う

平成30年度事例Ⅰ 第3問

A 社の組織改編にはどのような目的があったか。100 字以内で答えよ。

組織改編の目的を考えるときに思い浮かべる必要があるのは、アメリカの経営史学者アルフレッド・チャンドラーの提唱した「組織は戦略に従う」です。戦略を実現するために組織を作るのであり、組織は手段という考え方ですよね。

よって、「目的は、【強みを活かした差別化集中戦略】の実行性をより高めるため」ということが伝わる回答にできればOKと思います。

このように、事例Ⅰでは戦略(特に事業戦略)の見極めが非常に重要です!

回答作成時の注意点

回答は前向きに

平成30年度事例Ⅰ 第2問設問1

A 社は創業以来、最終消費者に向けた製品開発にあまり力点を置いてこなかった。A 社の人員構成から考えて、その理由を 100 字以内で答えよ。

与件文に「技術者は9割」「生産も販売もパートナー企業に委託」とあり、それを踏まえて理由を考えていく問題です。

中小企業診断士の勉強が進んでいると、中小企業はリソース(資金や人的資源)が限られており、差別化集中戦略が基本であることは分かると思います。

ただし、「リソースが限られているから仕方なく差別化集中戦略をとる」と覚えていると、消極的な回答を書いてしまいがちです。

上記はぶらんちが初めて解いた時の回答です。今みると酷いもんです…。

とても後ろ向きで論理的にNGな箇所多数です。

「技術者9割」が仕方なくそうしている、という想いに囚われていますが、そうであればA社長は営業職を増やせばよいですよね?

でも長年技術者を中心とした人員構成を貫いています。また生産も販売も委託していることも考えると、とにかく研究開発に注力したい(強みの強化を図りたい)と考えるのが自然です。

また最終消費者向けは強みを活かせる分野ではないので、営業力を伸ばす必要はないと考えているのかもしれません。

いずれにせよ「敢えてそうしている」という前向きな視点で考えることが非常に重要です。

A社の人員構成は技術者9割であることから、①高い専門性を活かせる企業向け製品開発の方が事業展開しやすい、②そのために最終消費者のニーズを収集する体制整備より技術者確保を優先している、為である。

前向きな回答を書くのはなかなか難しいです(人間基本的に後ろ向きなんですかね?)。前向きな回答は論理的で妥当性が高いものになりやすいので、ぜひ心がけましょう!

なるべく専門用語は使わない

コンサルタントに限らないのですが、「オムニチャネルを構築しカスタマーにアピールすることでデマンド喚起することが今回のマターです。」とか平気で言う人がいます(冗談ではなく…)。

現実世界では「分からないとバカと思われるかも…」と言われた側が気を遣い、知ったかぶりをしてしまうこともありますが(哀)、本試験では「実店舗以外にオンライン販売を開始し、顧客との接点を増やし売上向上を図る」とした方が絶対良いです。

2次試験は10月下旬に実施された後、合格発表までの期間は2ヵ月強しかありません。一方、採点しなくてはならない答案は7,000枚以上あります。

どう考えても採点者は1人では不可能であり、チームで行われ採点基準(模範解答?)も存在するものと思われます。そう考えると、「オムニチャネルでカスタマーのデマンド喚起」などリスクが高い答案であることが分かると思います。

また中小企業診断士は、町工場の社長や商店街の店主にも改善提案をすることもある業種であることから、そもそも平素な言葉で分かりやすい回答(提案)ができることをアピールした方が合格への近道、と私は考えます。

ただし、与件文や設問文に専門用語が出てくる場合は、その範囲では回答に盛り込んでも問題ないと思います(採点基準にも含まれるでしょうしね)。

バーナードの組織の3要素

アメリカの経営学者チェスター・バーナードは、組織を成立させるための要素として3つを挙げています。

- 共通目的

- 貢献意欲

- コミュニケーション

事例Ⅰのテーマは「組織・人事」なので、この考え方がマッチすることが多いです。なので、問題の意図がどうしても汲み取れない難問に出くわした場合は、上記3つの観点で回答をまとめると部分点をもらえる、かもしれません。

人事制度は「サヒノヒホ」

平成30年度事例Ⅰ 第4問

A 社が、社員のチャレンジ精神や独創性を維持していくために、金銭的・物理的インセンティブの提供以外に、どのようなことに取り組むべきか。中小企業診断士として、100 字以内で助言せよ。

事例Ⅰの最終問題は人事施策について聞かれることが多いです。

人事施策は与件文からはほぼノーヒントのことが多く、企業経営理論の1次知識が必要となります。ただし、出てくる分野は限られており、比較的考えをまとめやすいです。

資格予備校では色々とテクニックを教えてくれますが、ぶらんちが一番役立った語呂合わせをご紹介します。

- サ… 採用

- チ… 配置

- ノ… 能力開発

- ヒ… 評価

- ホ… 報酬

平成30年度の第4問でいうと「金銭的・物理的インセンティブの提供以外」とあるので、報酬以外から回答をまとめるイメージです。

おすすめの書籍・サイト

いかにおすすめの書籍・サイトをまとめています。ぜひご参考ください。

まとめ

如何でしたでしょうか。

偉そうに書いてしまいましたが、ぶらんちは令和元年度は57点、合格した令和2年度に至っては48点でした(2年目の方が点数が落ちてる…)。

やっぱり難しいですね。こればかりは訓練あるのみだと思いますので、過去問分析を進めましょう!