2次試験の勉強方法(事例Ⅱ)

こんにちは。ぶらんちです。

今回は事例Ⅱについて、特徴や攻略法(?)についてご紹介します。

2次試験全体の答案作成プロセスについてはこちら↓

本科目の特徴

テーマはマーケティング

| 事例 | テーマ |

|---|---|

| 事例Ⅰ | 組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅱ | マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅲ | 生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理 |

| 事例Ⅳ | 財務・会計を中心とした経営の戦略及び管理 |

事例Ⅱのテーマはマーケティングです。マーケティングを行う最終目的は売上の向上です。従って、事例Ⅱではどんな企業が出題されたとしても、考えるべきは以下に集約されます。

- 顧客数(来店数)の向上

- 客単価(購買点数)の向上

- 顧客生涯価値(LTV)の向上

「売上=顧客数×客単価」なので、どちらか、あるいは両方を上げるにはどうしたらいいか考えます。また、来店頻度を増やしたり、固定客として長くお付き合いするための施策を考えます。

素早い情報整理が求められる

事例Ⅱの企業(B社)は旅館やネイルサロン、小売業など、目に触れる機会が多くイメージしやすい業種が多いです。

事例Ⅰは与件文にヒントとなる情報が少なかったりしますが、事例Ⅱは自社の状況や市場環境などが具体的かつ細かく記載されていて、とにかく情報量が多いです。そういう意味だと、事例Ⅰは少ない情報から類推する力、事例Ⅱは多い情報を素早く整理する力、を見ていると思われます。

1次試験の知識を直接問われる

事例Ⅰで「専門用語はなるべく使わない」とお話しましたが、事例Ⅱは専門知識がそのまま訊かれる設問があります。

知っていると知らないとでは大きく差がついてしまうので、企業経営理論の知識補充はしっかり行って本番に臨みたいです。

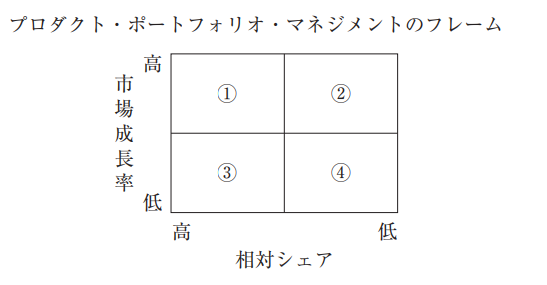

平成26年度事例Ⅱ 第1問(25点)

B 社は創業以来、複数の商品を展開しながら今日まで存続し続けている。「2000 年時点」と「2014 年時点」のそれぞれにおける B 社の各商品が、下図のプロダクト・ポートフォリオ・マネジメントのフレームのどの分類に該当するかを当てはまる分類名とともに記述せよ。

「2000 年時点」については(a)欄に40 字以内で、「2014 年時点」については(b) 欄に60字以内で、それぞれ記入すること。

なお「相対シェア」は、市場における自社を除く他社のうち最大手と自社のシェアの比をとったものとする。また、市場の範囲は X 市内とする。

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)が分からないと25点失う恐ろしい設問です。逆に知っていれば回答は簡単に書けるので、絶対に落とせないです。「正直分かってない…」という方は以下記事を参照して復習しましょう。

令和2年度事例Ⅱ 第3問

B 社社長は最近、「眠る前に飲むハーブティー」の自社オンラインサイトでの販売を手がけたところ、ある程度満足のいく売上げがあった。

(設問 1 )

上記の事象について、アンゾフの「製品・市場マトリックス」の考え方を使って50 字以内で説明せよ。

こちらもアンゾフの「製品・市場マトリックス」が分からないと全く答えられないです。

本問自体は「市場開拓戦略か」「製品開発戦略だ!」「多角化戦略じゃダメなの…?」と議論になったりもしたのですが、そもそもその議論に参加できなかった人もいたと思います…。

用語は正確に覚えよう

このように1次試験の知識がそのまま訊かれることのある事例Ⅱにおいて、用語を正しく覚えていないことで哀しい結果を招くかもしれません。

例えば、紛らわしいのに以下のようなものがあります。

- モラール

目標を達成しようとする意欲や態度。勤労意欲。士気。 - モラル

倫理観や道徳意識。

モラールはどちらかといえば事例Ⅰで登場します。人事施策の効果について、「カッコよく書きたいが字数が足りない!」なんてときにモラルと書いてしまうと、意味が変わってしまい大打撃です(士気って書けばよかったね)。

SWOT分析は恒例化!

令和元年度事例Ⅱ 第1問

小型ショッピングモール開業を控えた 2019 年 10 月末時点の B 社の状況について、SWOT 分析をせよ。各要素について、①~④の解答欄にそれぞれ 40 字以内で説明すること。

令和2年度事例Ⅱ 第1問

現在の B 社の状況について、SWOT 分析をせよ。各要素について、①~④の解答欄にそれぞれ 40 字以内で説明すること。

令和3年度事例Ⅱ 第1問

2021 年(令和 3 年)8 月末時点の B 社の状況を、移動販売の拡大およびネット販売

の立ち上げを目的として SWOT 分析によって整理せよ。①~④の解答欄に、それぞ

れ 30 字以内で述べること。

回答作成プロセスに「SWOT分析を行うこと」と書きましたが、事例Ⅱでは設問としてそのまま出題されることがあります。しかも令和元年度・2年度・令和3年度と3年連続で聞かれました(令和4年度は違いましたが)。

図表の読み取りに注力せよ!

平成27年度事例Ⅱ 第1問

今後、B 商店街はどのような顧客層をターゲットとすべきか。代表理事への助言内容を 100 字以内で述べよ。

与件文からは以下の情報が読み取れます。

- 再開発で高価格の高層マンションが多数建設されている

- 住宅街の中高年は地価の値上がりを受けて、土地・建物を売却し転居する例が増えている

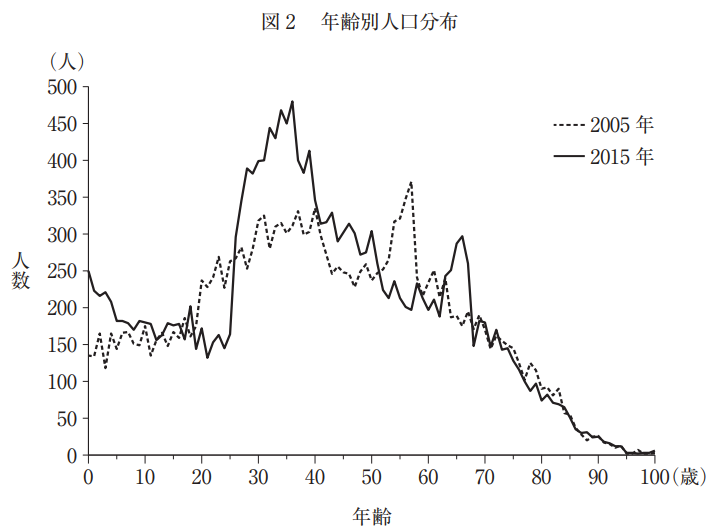

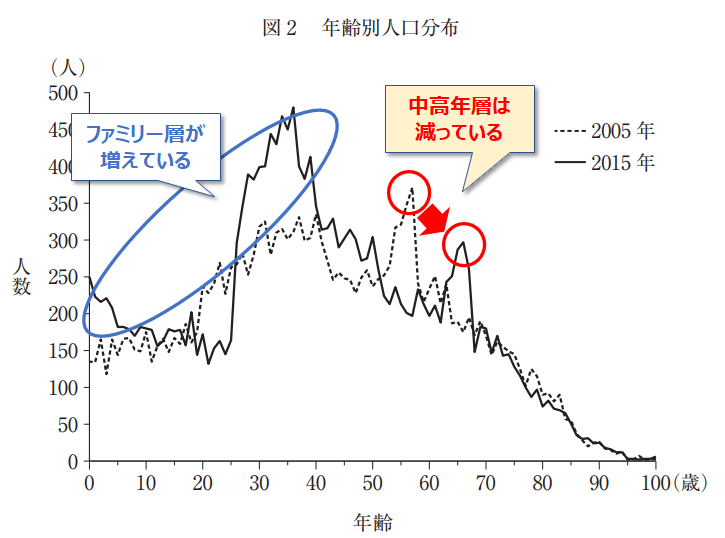

そして人口分布です。

10年前との比較です。与件文より、人口分布で増えている部分が高層マンションに住む層、減っている部分は住宅街の中高年層と考えられます。

30~40代と10歳以下が増えているので、高層マンション層はファミリー層であると類推されます。

60代はひっかけです

「60代も増えているし、こちらもターゲットとした方がいい」と考えた方もいるのではないでしょうか。結論からいうと違います。

注目すべきは10年前との比較であるという点です。

「住宅街の中高年層は土地・建物を売却し減少」ということは、おそらく戸建てで10年前も住んでいた人たちと考えられます。そして、当たり前ですが60代は10年前は50代です。

上記を踏まえてもう一度人口分布図を見ると、10年前の50代と比べて現在の60代は減っています。つまりここが「減少している部分」なのです。

まとめるとB商店街がターゲットとすべき層は、「今後も増加が見込まれる高層マンションに住む30~40代の子育て世代」ということですね。

上記のように、図表はキチンと分析しないと解釈を誤ってしまうものが多いです(よく作られてる!)。すぐに結論を出さずに、与件文の内容も踏まえて分析するようにしましょう!

回答作成時の注意点

具体的な提案が求められる

どの事例も同じことが言えますが、特に事例Ⅱについては具体的な提案(助言)が求められます。

平成27年度事例Ⅱ 第2問

物産市当日における非食品小売店の売上向上を実現するためには、非食品小売店の店主達へどのような助言をすべきか。

B商店街の主な非食品小売店である家具店、食器店、スポーツ用品店の中からひとつの業種店を対象に選択し、a欄の該当する業種店の番号に○印を付けるとともに、b欄に助言内容を100字以内で述べよ。

こちらは与件文や他設問文から以下の内容が読み取れます。

- 物産市は大手スーパーとの差別化を図るために開始されたイベント

- 県内のこだわりの農水産物や加工品を街路販売しており、集客力は高い

- イベント当日は飲食店やサービス業は売上が大幅に増加するが、非食品小売店は恩恵を受けられていない

この場合、事例Ⅱのテーマに従って考えると「物産市の集客力を活かし、非食品小売業にも目を向けてもらうようにして顧客数を増やす」ことが命題になります。ただし、それをそのまま回答に書いてしまうのはNGです。

これでは何も言っていないのと等しいです。もし実際に同じような助言を行った場合、「だから具体的にどうするの!?」と怒られてしまいます…。

設問が「3つの非食品小売業から選んで」となっている通り、家具店ならではの具体的な施策を盛り込んで回答に落とし込む必要があります。

<家具店>

物産市で家具修理の実演会や収納セミナーなどのイベントを開催し、注目を集めて来店客を増やす。店舗では①当日限定商品の販売、②家具へのこだわりや充実のアフターサービスの説明、など行い売上向上を図る。

アイディア回答に注意!

同じく(平成27年度事例Ⅱ 設問2)に対し、以下の回答ではどうでしょうか?

一見すると良さそうな気もしますが、以下の点で妥当性が乏しく、高得点はなかなか厳しいと思われます。

- どうやって高級家具を販売するところまで漕ぎ着けるのか不明確

- 間取りをどのように確認するのか不明確

- 上記がクリアできるなら、なぜいつもやらないのか

このような回答はアイディア回答と呼ばれ、ほとんど点数がつかないと言われています。与件文+設問文に書いてある内容が最優先ですので、意識して回答作成しましょう。

お前のはアイディア回答じゃないのか?

ここでぶらんち回答案に戻ると、「お前のはアイディア回答じゃないのか?」と思われるかもしれません。

<家具店>

物産市で家具修理の実演会や収納セミナーなどのイベントを開催し、注目を集めて来店客を増やす。店舗では①当日限定商品の販売、②家具へのこだわりや充実のアフターサービスの説明、など行い売上向上を図る。

でも、根拠があるんです!例えば与件文にこんな文章があります。

代表理事が先代から寝具店を引き継いだ頃、後述する総合スーパーの出店により、経営は厳しいものであった。

しかし、購入者向けのアフターサービスに注力した結果、経営が安定し始めた。

つまり、本事例の世界(?)ではアフターサービスは差別化の重要なファクターであり、売上向上につながることが名言されているのです!そこで、家具修理で目を引いて来店を促し、店舗では充実のアフターサービスを説明し購入までつなげる、というストーリーにしています。

また、もともと物産市はこだわりの商品で人気を得ているので、こだわりの家具というのも十分妥当性があると考えます。

このように根拠が示せるものはアイディア回答ではないです。

作問者の意図を読み取る!

与件文のちょっとした文章にも作問者の意図が見え隠れしています。本番ですべてを把握するのは非常に困難なものの、過去問分析を深く行うことで嗅覚を養うことは可能と考えます。

…「収納セミナー」については、まぁあれです、文字数が余ったので(アイディア回答!?)

おすすめの書籍・サイト

いかにおすすめの書籍・サイトをまとめています。ぜひご参考ください。

まとめ

如何でしたでしょうか。

ぶらんちは令和元年度は52点、合格した令和2年度は72点で、1年間で20点のアップに成功しました!

60点を取れば後は何点取ろうが同じなのですが、それでもやっぱりうれしかったです。

ただ、予備校の答練や模試なんかではバンバン40点代も叩き出しましたし、2次試験科目の中では一番浮き沈みが激しかったように思います。

もし答練や模試の結果が振るわず悩んでいる方は、結果は気にせず自分が出来なかった理由(振り返り)に注力頂きたいです。本番で成果が発揮できればよいのですから!