2次試験はファイナルペーパーを作ろう

こんにちは。ぶらんちです。2次試験まであと少しと迫っている時期、残された時間をどう使うか迷う受験生の方も多いと思います。

そんな時におススメなのがファイナルペーパー作りです。本試験に向けて知識の棚卸をしましょう!

ファイナルペーパーとは

ファイナルペーパーとは、試験当日の直前まで確認できるように簡潔にまとめたメモのことです。

2次試験は事例Ⅰ~事例Ⅳそれぞれに頻出論点があります。それらを頭に入れておくだけで、本試験(当然初見!)でもある程度焦点を絞ることができます。

また、1次試験の知識をそのままズバリ出題されることも多いです。本来はサービス問題なのですが、特に2次試験経験者は1次試験合格から日が経っていることもあり「覚えてない…」と悔しい失点をしてしまうことも少なくありません。

ファイナルペーパーの作成を通じて上記を体系立てて整理すれば、得点可能性を高めることが出来ます。

ファイナルペーパーの作り方

ファイナルペーパーの作り方は大きく2つあります。

当日確認用

- 自分のつまづきポイント(時制に注意!等)

- 試験時間80分の回答プロセス

各科目の合間にサラッとおさらいできる、オーソドックスなファイナルペーパーです。試験当日は意外と時間がないです。

| 科目 | 時間割 | 時間 |

|---|---|---|

| 事例Ⅰ | 09:40~11:00 | 80分 |

| 休憩 | 11:00~11:40 | 40分 |

| 事例Ⅱ | 11:40~13:00 | 80分 |

| 昼休憩 | 13:00~14:00 | 60分 |

| 事例Ⅲ | 14:00~15:20 | 80分 |

| 休憩 | 15:20~16:00 | 40分 |

| 事例Ⅳ | 16:00~17:20 | 80分 |

上記のように休憩時間は40分ありますが、試験直後は解答用紙の枚数チェック等ですぐには退室できませんし、トイレも長蛇の列です。そして各事例の開始10分前には注意事項の説明や問題用紙の配布が始まってしまい全てカバンにしまうことになります。つまりファイナルペーパーをじっくり読む時間はありません。

その為、自分のつまづきやすいポイントや回答プロセス(80分の使い方)など、必要最低限のことにまとめることが重要です。

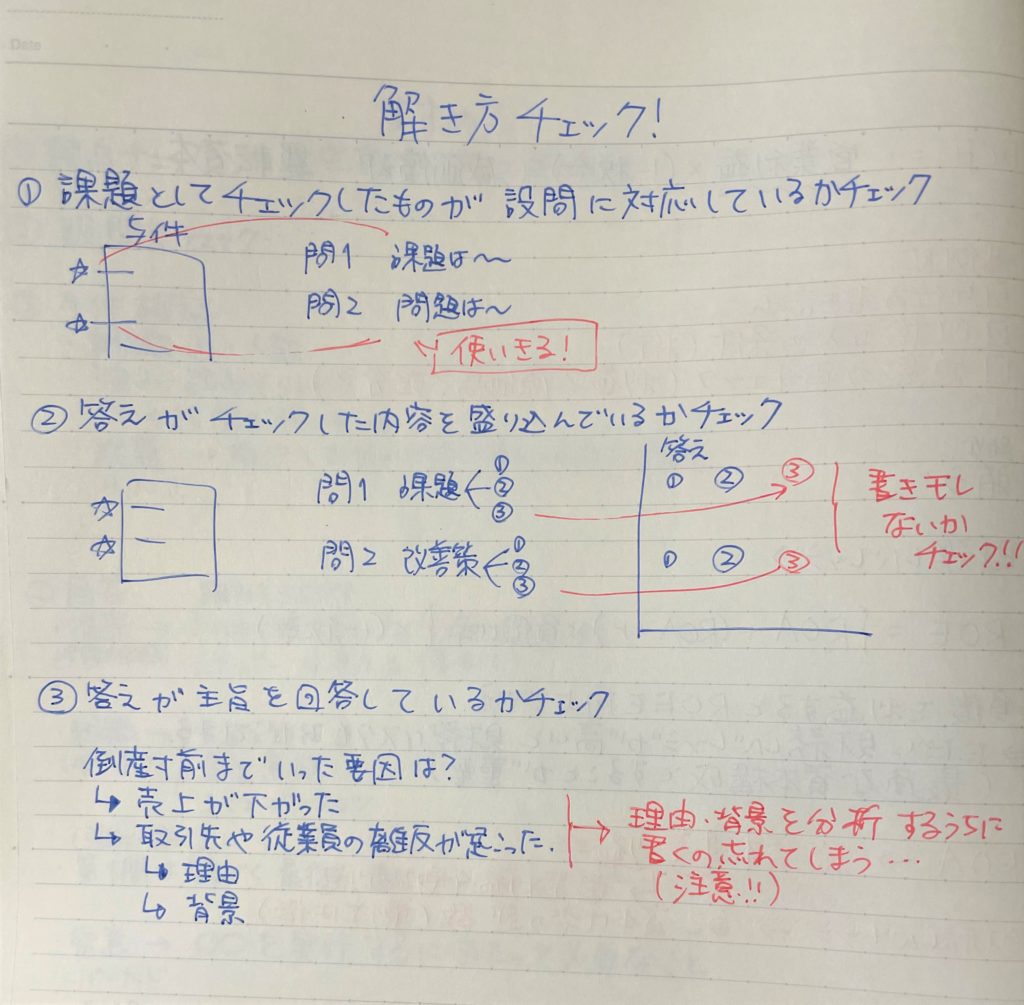

尚、「当日確認用」の作成イメージは以下の通りです(字が汚くてすみません…)。

お守り用

- 各事例のテーマ別ポイント

- 回答パターン集

こちらは知識や手順の棚卸を重視したファイナルペーパーです。

過去問を解いていると何となく法則のようなものが見えてきたりするのですが、言語化して明確に手順に落とし込んでおかないと本番で発揮することはなかなか難しいです。

そこで「こう来たらこう返す!」「この用語が出てきたらこの観点をチェックする!」という自分の型を明文化してまとめます。

当日は全てを見返すことは難しいですが、作成過程で整理された情報が頭にインプットされますので、十分な効果が期待できます。

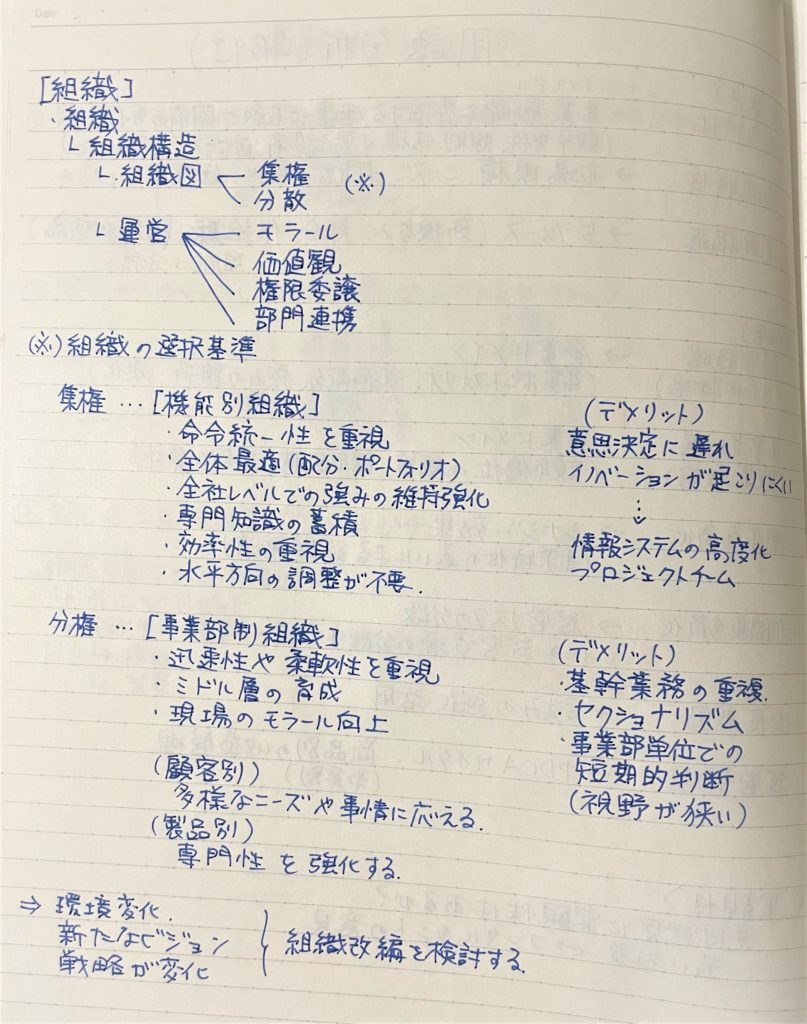

こちらも作成イメージは以下の通りです。

自分で作るのが大事

2次試験のファイナルペーパーで大事なことは、自分で作成するということです。予めまとめられたものを買ってきたり、配布されているものをコピーしてもあまり意味はありません。

よく「自分の型を作る」などと言いますが、2次試験の回答プロセスは人ぞれぞれです。予備校だって独自のメソッドを展開しているくらいで、絶対的なものは無いです。なので誰かが作ったファイナルペーパーは細部で自分の型と合わないところがあって、しっくり来ないと思います。

出来れば手書きがおススメです。手書きはタイピング等と比べ脳が活性化されてより記憶に繋がりやすいという研究成果もあります(参照先がリンク禁止だったので、気になる方は「手書き 学習効果」などで検索してみてください)。

余談ですが、ぶらんちは診断士の勉強は基本手書きで行っていました。少なくともデスクワークの多い本業よりも効率的に覚えられた気がします(笑)。

まとめ

如何でしたでしょうか?

ぶらんちは、試験2週間前くらいから「お守り用」のファイナルペーパーを作りました。写真から分かる通り1冊のノートにまとめていって、結局半分くらい埋めたところで本試験を迎えました。

個人的にはファイナルペーパーを作って良かったです。試験当日もそうですが、実務補習や実務従事においても見返して知識の整理に役立てています。

学習計画の合間に、ぜひともオリジナルファイナルペーパー作りをしてみて頂けたらと思います!