プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とは

こんにちは。ぶらんちです。今回はプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)についてです。1次試験の企業経営理論では頻出ですが、過去には2次試験でも問われたこともあります。重要論点ですので必ず押さえておきましょう!

PPMとは

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とは、複数の事業を行っている企業が経営資源の配分を決めるために行う分析手法です。PPMの考え方は1970年代にボストン・コンサルティング・グループ(BCG)というアメリカの戦略系コンサルティングファームにより提唱されました。

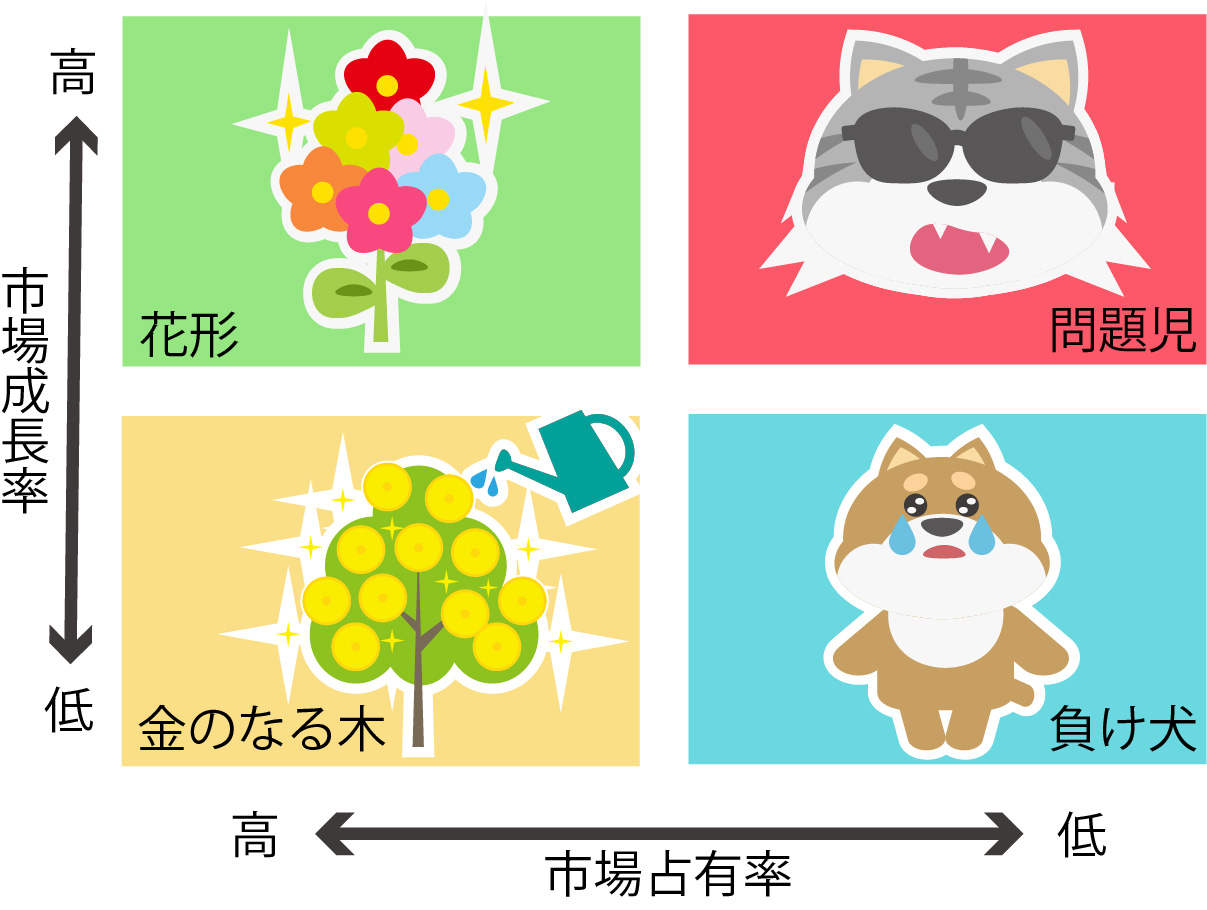

PPMでは、縦軸に市場成長率、横軸に相対的市場占有率を置いた図を書き、自社の事業や商品・サービスがどこに位置するかを分析して、事業のポートフォリオ(組み合わせ)を決めていきます。

市場成長率と相対的市場占有率の高低により、以下のようにカテゴリー分けされます。

問題児

市場成長率が高い反面、相対的市場占有率(シェア)は低い製品・サービス群です。シェアを高め成長していくには多額の資金投入が必要ですが、収入は少ない状態です。上手くいけば次の「花形」に進むことが出来ますが、シェアが低いまま市場成長率が低下してしまうと、「負け犬」に転落してしまいます。

問題児は、製品ライフサイクルでいうところの導入期に当たります。

花形

市場成長率も相対的市場占有率も高い製品・サービス群です。自社の製品・サービスが市場に受け入れられ、大きな収入を得ることが可能です。その一方で競争が激しくなり、設備投資や開発費など多額の追加投資も必要となるため、利益はそれほど大きくありません。

花形は、製品ライフサイクルでいうところの成長期に当たります。

金のなる木

市場成長率が低いが 相対的市場占有率(シェア)は高い製品・サービス群です。自社の製品・サービスがたくさん売れると同時に、ノウハウの蓄積により生産コストが低下しており、安定的に利益を得ることができます。

企業にとっては「金のなる木」が稼ぎ頭であり、ここで得た資金を成長率の高い「問題児」や「花形」に投入することで、次の「金のなる木」を生み出すことが基本戦略となります。

金のなる木は、製品ライフサイクルでいうところの成熟期に当たります。

負け犬

市場成長率も相対的占有率も低い製品・サービス群です。利益も上げられないまま市場競争に負けてしまっている分野であり、撤退も検討すべき状態です。但し資金流入は少ないものの資金流出も少ないため、高収益な事業となる可能性もあります。

負け犬は、製品ライフサイクルでいうところの衰退期に当たります。

PPMの問題点

経営資源の配分と言いつつ資金のことしか考えない

上記で分かる通り、PPMは製品ライフサイクルと経験曲線効果に基づいた考え方です。

- 製品ライフサイクル

製品・サービスが市場に登場してから退場するまでの期間のことです。製品によって製品ライクサイクルの長さに差はあるものの、売上と利益の変化により大きく「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」に分けることができ、その時々で最適なマーケティング戦略を立てましょう、という考え方です。 - 経験曲線効果

特定の作業(生産・サービス提供)を繰り返し行うことで、より効率的かつミスなく実施できるようになり、生産コストが下がっていく効果のこと。一般的に累積生産量が2倍になると、1つあたりの生産コストが20~30%低減すると言われています。

どちらも資金流入・流出に着目した考え方ですよね。例えば「金のなる木」は、製品ライフサイクル上で最も売上の大きい成熟期に当たり、たくさん作ってきたため経験曲線効果も発揮されている状態を指しています。つまり利益率が最も高い時期ってことですよね。

PPMは「金のなる木」で得たお金を使って次の「金のなる木」を育てましょう(=製品開発投資を行いましょう)という考え方なので、人員配置などは全く考慮しません。

シナジーも考えない

例えばパンとジャム、ビールとおつまみといった補完財の場合、どちらか一方が「負け犬」だからと言って撤退してしまうと、もう一方の「花形」「金のなる木」の売上にも影響を与えてしまうかもしれません。

また、「負け犬」を育てるにも、「花形」「金のなる木」で得たノウハウが活用できるような関連性の高い事業の方が成功率が高いですよね。でもPPMではシナジーは考慮されないので、「製本事業で得た資金で、夢だったテーマパークづくりに着手する!」もOKと判断される危険性があります。

「花形」や「金のなる木」まで育てるのは難しい

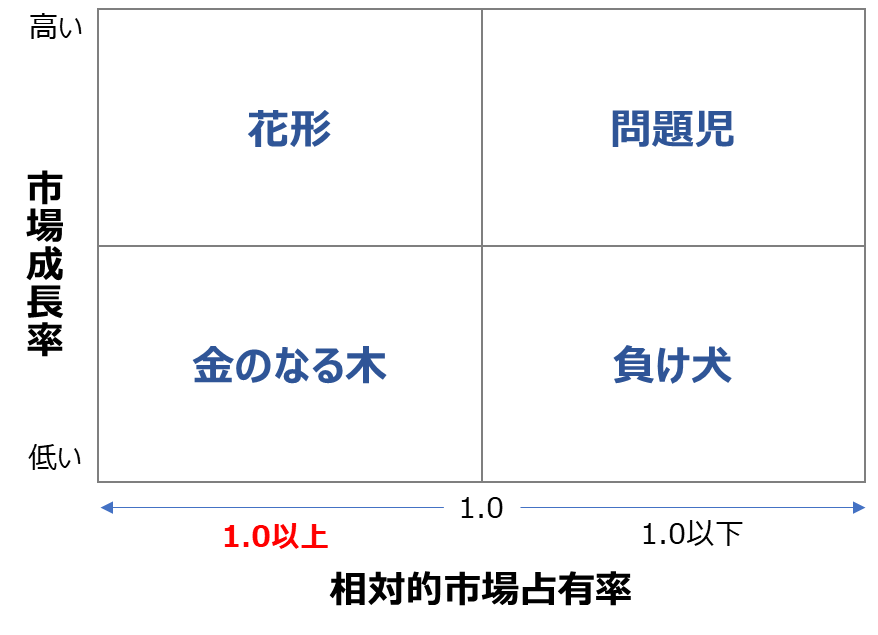

市場成長率と相対的市場占有率は以下のように算出します。

- 市場成長率

今年の市場規模÷前年の市場規模 - 相対的市場占有率

自社のシェア÷一番大きい競合他社のシェア

ここで注意なのが相対的市場占有率です。

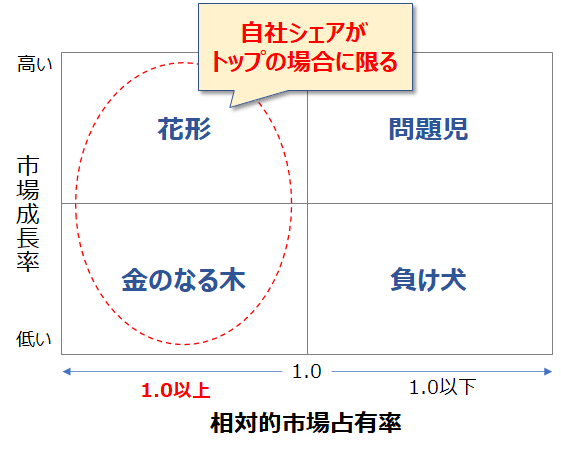

相対的市場占有率が「高い」と判定されるのは計算結果が1.0以上となった場合ですが、これは自社シェアが1位でないと1.0以上にならないです。つまり中小企業はそもそも「花形」や「金のなる木」まで育てることは難しいということです。

上記については、実際に中小企業の経営診断する際には「ターゲット市場を絞る」などの工夫が必要となります。

負け犬事業従事者のモラール低下

上記の通り資金が投資判断のベースとなるので、有望な事業が「負け犬」にカテゴライズされてしまう可能性があります。そうなるとなかなか予算が付かず、少ない資金の中で研究開発などを行っていくことになります。場合によっては事業撤退まで検討されてしまうので、現場社員は「期待されてないんだ…」とモラールが低下することは容易に想像できます。

本試験での出題例

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア

競争優位性のある「金のなる木」事業は、分野の将来性に大きな魅力はなく、さらなる資金投下には資金効率からの判断が必要である。

イ

市場成長率の高い「花形商品」事業からの大きな余剰資金と「問題児」事業の売却で得た資金は、衰退期に入った業界の「金のなる木」事業に集中的に投入して市場地位を維持することが重要である。

ウ

市場成長率の高い「花形商品」事業の生み出す余剰資金は大きいので、その資金を「問題児」事業に分散して投入を図ることが重要である。

エ

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントでは、事業への資金の投入量は自社の相対的な市場シェアで決まると考える。

オ

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントは、キャッシュフローの観点から企業の事業戦略の方向性を示し、事業間のキャッシュフローのアンバランスを許容している。

本試験レベルでは、PPMの4つのカテゴリとその意味を覚えたくらいではなかなか太刀打ちできません。選択肢の文章も意地悪ですよね。

というのも、正解は「ア」なんです。「分野の将来性に大きな魅力はなく」なんて書かれ方をされてしまうとすごく選びづらいのですが、金のなる木は成熟期なので、魅力がないと言えば無いんですよね。どれだけ衰退期が来るのを遅らせられるかが焦点となり、そのために資金を投下すべきかが判断ポイントとなります。

「イ」は全然違いますね。花形は大きな余剰資金は生み出さないし、金のなる木は集中的に資金投入すべき事業ではないです。

「ウ」も余剰資金が大きいのは金のなる木なので正しくないです。

「エ」は難しいかもしれませんが、資金の投入量が大きいのは「問題児」「花形」でしたよね。両方とも図でいうと上に当たりますので、資金投入量は市場成長率によって決まります。

「オ」はちょっと何を言っているか分からないです(汗)。事業間のキャッシュフローのアンバランスって何でしょうか…?公式解答では誤りとなっている選択肢です。まあ、金のなる木で発生した余剰資金を負け犬や花形に投資するわけですから、バランスを取っているってことで良いと思います。

まとめ

如何でしたでしょうか?

最後の例題のように、正しく理解をしていても選択肢の意味が分からないことがあるのが辛いところです。そういった問題が出た場合は、「他の受験生も悩んでいるはず!正答率は高くない!」と割り切っても良いと思いますよ。