現役診断士が「令和3年度 事例Ⅳ」を解いてみた(所感)

こんにちは。ぶらんちです。いよいよ令和3年度 事例Ⅳです。ただ今回は回答案ではなく、事例Ⅳ対策の重要性について紹介したいと思います。「ぜんぜん解けなかった…」と落ち込んでいる方も望みを捨ててはいけません!ぜひご参考ください。

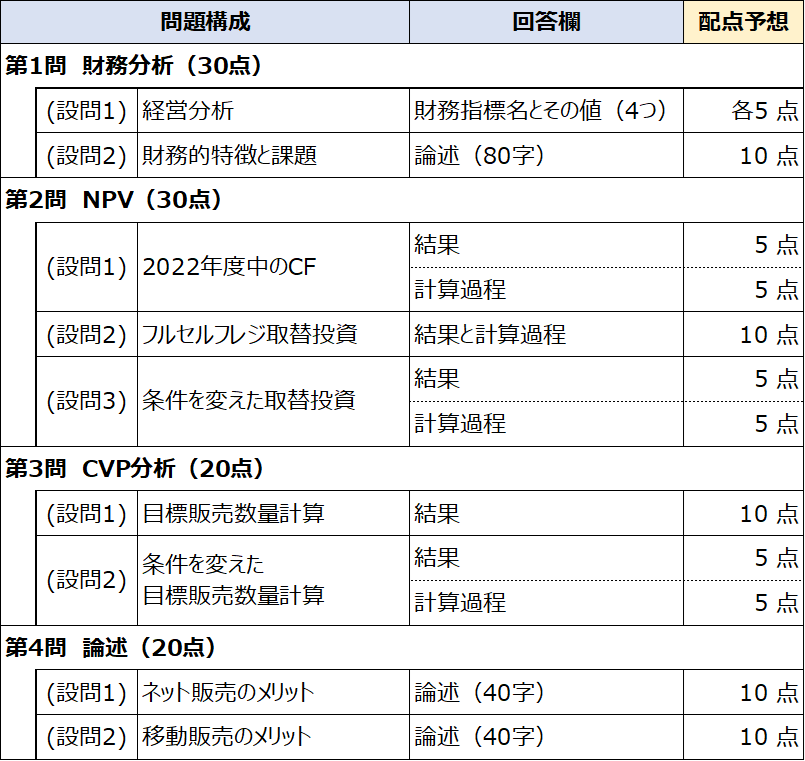

全体構成

問題数は大問が4問、それぞれ小問が2〜3問で構成されています。問題数としては標準的ですが、どれも難易度が高く解くのに時間がかかる構成です。令和2年度も「全部解かせる気があるのか?」と思いましたが、令和3年度はさらに上をいくボリュームになっています。

NPVが勝負の分かれ目になった

試験問題は難しいほどチャンスがある

今回の事例Ⅳを解いた感想ですが、正直言ってラッキーな年度だと思います。

もともと事例Ⅳは得意不得意が分かれる科目です。どんなに難しい公開模試でも、事例Ⅳに限っては必ずと言っていいほど100点の人が現れます。残念ながら、このような一部の天才には凡人がいくら勉強しても勝てません。

ただ一部の天才というのは、60点を取ればよい中小企業診断士試験において実はあまり気にならない存在です。100点の人が数人いたところで奪われる合格の席はごくわずかです。ライバルとなるのは実力が近しい受験生同士で、難易度が低ければ低いほど一つのミスが命取りになる厳しい戦いとなります。

例えば、令和元年度の事例Ⅳは例年と比べてもかなり難易度が低かったのですが、予備校で聞いた話によると合格者はほぼ全員が満点だったそうです。実際、ぶらんちも受験しましたが「一通り解くことができた!」と手応え十分だったにも関わらずB判定(58点)でした。

一方、難易度が高かった令和2年度は、NPVは正答できてないし「負ののれん」も書けませんでしたが、結果はA判定(72点)でした。これは「計算しやすい問題や論述問題に力を注ぎ、難しい問題は部分点狙い」という事例Ⅳ対策がしっかりできた結果だと思っています。

つまり、難易度が高い方が勉強を続けてきた努力が報われやすいと言えます。

NPVは作問者のトラップ

今回の第2問(NPV)は、設問3つで合計30点でした。単純に考えると1問10点です。ただ条件が難解で解くのに時間がかかります。80分間の中で正しい値を導き出すのは至難の業であり、どう考えても正答率は低いです。ただ、そのことは本試験中にも感じることが出来たと思います。

一方、第4問(論述)は設問2つで20点、つまり第2問と同じ1問10点です。こちらは計算ミスの可能性はなく、少なくとも自分の意図は正しく伝えることはできるので、間違いなくコスパがいいです。

第2問(NPV)で焦ってたくさん時間を使ってしまい、第4問(論述)に辿り着けなかった、もしくは時間をかけられなかった方は、作問者のトラップにまんまと引っかかってしまったと言わざるを得ないです…。

どう取り組むのが正解だったか

最初に配点を見よう

事例Ⅳで大事なのは配点です。試験開始と同時に問題構成と配点を見て、コスパ(コストパフォーマンス)が高いものから取り組みます。この場合の「コスパが良い」とは、解く時間が短くて高配点のものを指します。

こう見ると、コスパの良いもの(○)だけ解いても60点に届くことが分かります。ただ○問題を全問正解することはさすがに難しいので、△や×の設問で部分点を稼ぐというのが基本戦略となります。

コスパは解いてみないと分からない部分もありますので、最初につける○×△は目安程度です。解いている途中に「難しい」と感じたら次の問題に進めてしまう等、柔軟な対応は必要となります。

部分点狙いとは

計算過程については、答えが合っているかよりも「やり方を理解しているか」に採点の重点が置かれていると思われます。なので書き方も「考え方は分かってますよ」ということをアピールした方が良いです。

ぶらんちの回答案は次回ご紹介しようと思いますが、正直80分間で解ききれませんでした。ですが部分点を狙うために、解けなかった設問も以下のように回答しています。

<第2問(設問3)>

フルセルフレジの1台当たりの価格をX万円とする(以下全て万円)。

投資額:100X-10,000

年間の削減効果:2500×(1-0.3)

年間の減価償却:(20X-2,000)×0.3

よって、

{2500×(1-0.3)+ (20X-2,000)×0.3 }×(0.890+0.840+0.792+0.747+0.705)-(100X-10,000)×0.943>延期しない場合のNPV

設問2の計算が間に合わず解けそうになかったので設問3は要素だけ書いています。ただ、これらで以下のことを採点者に伝えることができるため、部分点をもらえる可能性が十分あります。

- 方程式にしてフルセルフレジの購入費用を出そうとしているよ

- セミセルフレジを更新した場合の初期投資のことを忘れてないよ

- NPVの計算式が頭に入っているよ

- 現価係数の使い方知っているよ

まとめ

如何でしたでしょうか?

「難易度が高いときほど基本戦略に忠実にあるべき」というお話でした。

- 最初に配点を見て解く順番を決める(○×△)

- 実際に解いてみて、難しいと感じたら後回し

- ○問題で確実に点数を取る

- △×問題は部分点狙い

- 論述問題は必ず埋める

令和2年度と同じく「計算しやすい問題や論述問題に力を注ぎ、難しい問題は部分点狙い」 がちゃんと出来ていた人は、NPVやCVPが正答できていなくても十分望みはあると思いますよ!

次回はぶらんち回答案を紹介しようと思います。お楽しみに!