【多年度合格目標】1次試験科目で捨てるならコレ

こんにちは。ぶらんちです。本記事の作成時期は5月、残り3ヵ月を切ったところですが、「残り時間ではもう間に合わない…」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、多年度での合格を考えている方向けにどの科目を捨てるべきかについて考察します。

ちなみに先に↓の記事を読むと、より理解できると思います。

今は暗記科目に集中する時期

5月GW明けは特に暗記科目に集中する時期です。暗記科目とは本サイトでは以下科目と定義しています。

ただし、上記の学習計画は理解科目(他4科目)が順調に学習出来ている場合であり、事情によりそのような状態に至っていない場合、「今年の1次試験合格は無理かも…」と感じる頃かもしれません。

何を捨てようか?

ここからは、多年度での合格目標に切替えた場合として書いてます。決して捨てることを推奨するものではない旨ご了承ください。

尚、捨てるといっても全く勉強をやめてしまうという意味ではない点はご注意ください。あくまで「今年は受からなくてもいいや」という割り切りの基準として捉えていただければ幸いです。

2次試験に関連する科目を捨てよう

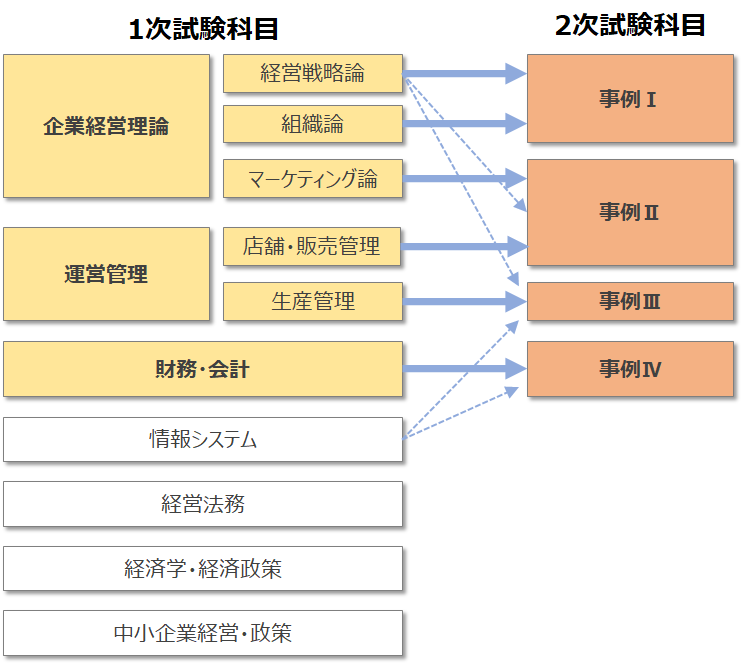

1次試験科目と2次試験科目の関連性は以下の通りです。

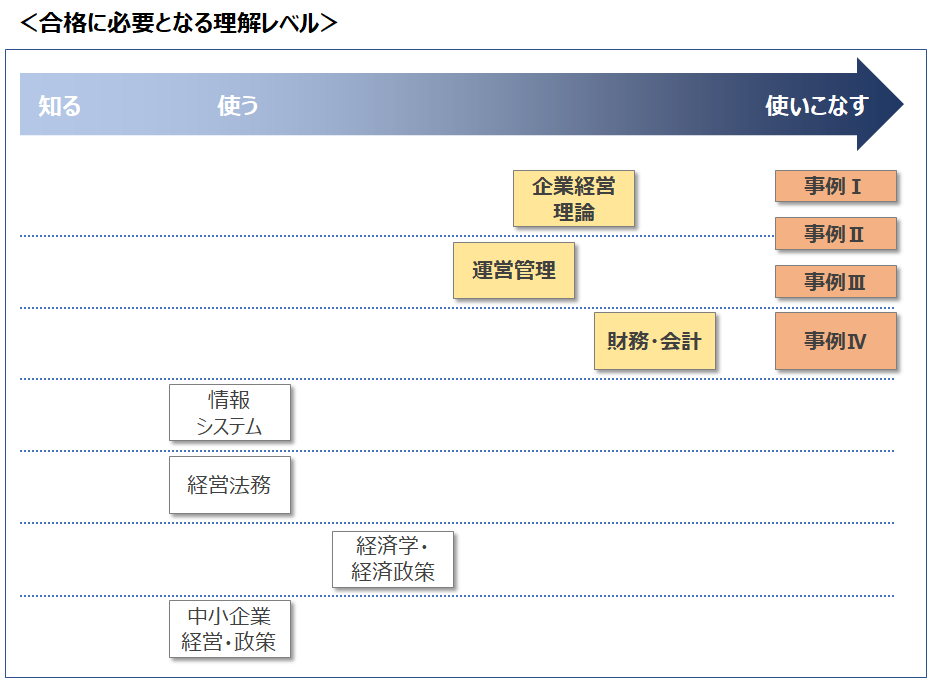

また、各科目をどれだけ深く理解しておく必要があるかについては下図の通りです。

2次試験に関連する科目は最終的には「使いこなす」レベルまで引き上げていく必要があり、合格まで継続的に勉強することになります。そのため、今年科目合格しても来年の負荷はあまり下がらないです。

せっかくなら、2次試験に関連しない科目は今年のうちに科目合格しておいて、来年度は2次試験を見据えた学習計画としたいですよね。ということで、ずばり捨て科目は以下の通りとなります。

捨て順ランキング!

とは言え、捨て科目にも1次試験しか出題されない分野がたくさんあります。そこで、ここからは捨てても良い順にランキング形式でご紹介します。

第1位 企業経営理論

栄えある(?)捨て順ランキング第1位は企業経営理論です。

経営コンサルタントの国家資格なだけあって、企業経営理論は2次試験にも広く関連しています。また、問題文が難解で慣れるまでに時間がかかる、そもそも出題範囲が広いという特徴があり、点数が伸びにくい科目です。

中小企業診断士の主軸ともいえる科目なので本来は一番学習したいところではありますが、合格レベルに引き上げるのに多くの時間を割く必要があるため、多年度合格を目指す戦略でいくなら最初に捨てるべき科目です。

来年いくらでも勉強の機会はありますので、勉強時間の比重を落として他科目に注力しましょう。

第2位 財務・会計

こちらも2次試験の鬼門である事例Ⅳにつながる重要科目です。最終的には事例Ⅳの与件文を読んで財務的な強み・弱みを分析したり、投資効果判断の試算を行うことができるようになる必要があり、問題演習に多くの時間を要します。

一方、2次試験で出題される分野はほぼ決まっており、1次試験だけで必要な知識もたくさんあります。「来年は事例Ⅳ対策に絞りたい!」ということであれば、今年科目合格しておいた方が楽になるかと思います。

第3位 運営管理

こちらも事例Ⅱ・事例Ⅲにつながる重要科目です。特に事例Ⅲに関しては生産管理の知識がないと解けない設問が多いため、継続的な学習が不可欠です。

ただ運営管理は範囲が大変広く、2次試験に関連しない分野からの出題が非常に多いです。そのため、捨て順上位とはいえ科目合格したときの負荷軽減効果は大きいと思います。

第4位 経営情報システム

経営情報システムは一応2次試験でも出題があるものの、与件文の情報をまとめれば回答できる場合がほとんどです。そのため、ほぼ2次試験とは関連の無い科目と捉えて差し支えないでしょう。

経営情報システムは苦手とする人も多く、その出題範囲の広さからITに詳しい人でも苦労する科目ではありますが、ぜひ今年科目合格しておきたいです。

第5位 経営法務

経営法務に不慣れな受験生は多く、「法律用語が難解で慣れるのに時間がかかる」「出題範囲が広い」など、最も不合格となるリスクが高い科目です(実際合格率も低いです)。

そのため、きちんと勉強していても不合格となり、最後まで受験科目として残ってしまうリスクがあります。2次試験と関連がないというのもありますが、1年目に合格するつもりで一気に勉強するくらいでちょうどいいと思います。

第6位 中小企業経営・政策

中小企業経営・政策については、「中小企業経営」の分野が前年度の中小企業白書・小規模企業白書の統計情報・傾向分析からの出題ということで、毎年覚え直しとなる厄介な科目です。

「中小企業経営施策」についても出題範囲が広く、補助金の申請条件など似て非なる施策を数値込みで覚える必要があり、暗記科目ながら暗記しにくい科目であると言えます(意外と合格率は低いです)。

来年度に持ち越すとかなりの負荷がかかるので、少しでも手を付けてしまっているのであれば今年科目合格を目指した方がよいです。

第7位 経済学・経済政策

最も捨て科目にしないほうが良いのは経済学・経済政策です。テキストを理解するだけでも非常に時間がかかる上、様々な出題形式があり問題演習の時間もたくさん必要です。にも関わらず2次試験では全く出題されないので、来年度に持ち越すのはデメリットしかありません。

合格率も近年は安定しているので、「多年度合格を目指す」と決めたなら、絶対今年のうちに科目合格しておきたいです。

捨てるとしても受験はしましょう

さて捨て科目を決めたところで、本試験は受験しなくてもよいでしょうか?

答えはNOです。捨てるとしても絶対に受験しましょう。理由は以下の通りです。

- まぐれでも受かる可能性がある

- 最新の過去問が最速で手に入る

- 本番の時にどのくらい疲れているのか実体験できる

- 受けても受けなくても、受験料は同じ

マークシート形式である以上、鉛筆を転がして解答しても正解する可能性があります。中小企業診断士は4択問題が多いので、理論上は全く勉強していなくても25点は取れる計算です。まぐれで科目合格する事があるかもしれませんよね(可能性はゼロじゃない!)。

「そんな状態で科目合格しても意味ない」と思うかもしれませんが、科目合格した後に自分で学習すればいいんです。科目合格したら勉強してはいけないルールはありません。

ここからは不合格だったとしても得られるメリットです。まず、受験すれば本試験問題を持ち帰ることができます。本試験終了後の月曜日には回答が公表されますので、来年度用の過去問を最速で手に入れることができます。

また、来年どのくらい疲れた状態で臨むことになるかシミュレーションになります。今年もし科目合格があれば、シミュレーションよりも良いコンディションで受けられることが想定でき、安心材料をひとつ得ることができます。

欠席した科目があっても受験料の減額はありません。同じお金を払うのであれば、少しでもメリットがある選択をしたいですね。

まとめ

如何でしたでしょうか。

ちなみに多年度合格を目指す場合でも、2次試験の学習は計画に組み込んでおいた方がよいです。中小企業診断士試験の本丸は2次試験といっても過言ではないので、少しでも触れる時間を確保してほしいと思います。