2次試験の正解が公表されない理由

こんにちは。ぶらんちです。中小企業診断士2次試験って、正解が公表されないのはなぜだか考えたことがありますか?「傾向がバレたくないから」という声もありますが、本当にそうでしょうか?

今回は「なぜ2次試験の正解は公表されないのか」について考察していきます。

公表されなくて困るひと

まず、2次試験の正解が公表されないと困るのは誰でしょうか?

- 受験生

- 予備校関係者(通信含む)

やはり一番困るのは受験生ですよね。正解が分からないと「試験対策が立てられない」「自分の答案の分析ができない」など、困ることのオンパレードです。実際、正解が分からないがために何年も勉強する羽目になっている受験生も多いことと思います。

一方、予備校関係者も正解が公表されないと、対策講義のカリキュラムが正しいか検証できません。そのため、合格者から再現答案を集めて傾向分析を行ったり、受験生のために模範解答を作成したり等、大変な苦労をしています。

ちなみに、各予備校で模範解答が全く違うことが多々あります。それぞれのアプローチで模範解答を作っているために起こる現象ですが、受験生からすると「何を指針にしたらいいか分からない」という状況になっています(もしかすると「全く合格に近づかない手法」にお金を払っている可能性もあります…)。

公表されると困るひと

一方、公表されると困る人は誰でしょうか?

…いない!

考えてみたのですが、公表されて困るひとは思いつきませんでした。

現在、中小企業診断士は合格者を増やしていく方向です。令和2年第14回経済財政諮問会議での議論を機に1次試験合格者に名称付与が開始される等、経営人材の即戦力として期待されています。

正解が公表されれば試験対策の精度が上がり、合格者を輩出しやすくなります。予備校もより高い品質のサービスが提供できるようになり、受験生もコストや時間を大幅に節約できそうですよね。

強いて言えば中小企業診断士の品質担保が大変になるというのがあるかもしれません。ただ、それは模範解答を公表している他資格でもいえることであり、正解を公表しない理由としては弱い気がします。

では、なぜ正解は公表されないのでしょうか?

正解が公表されない理由

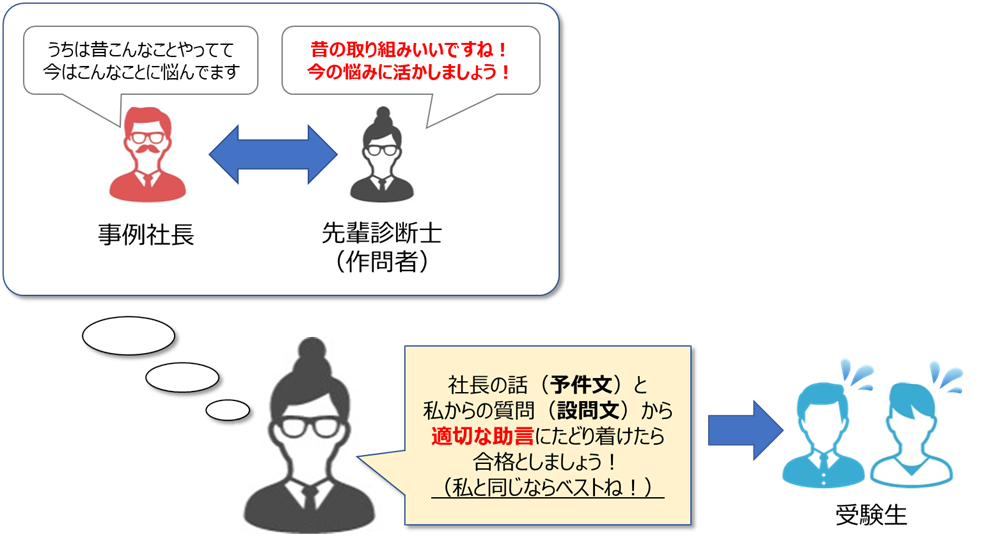

中小企業診断士試験の合格基準は「中小企業診断士として一定レベルの助言が出来ること」であり、試験委員は実際にあった出来事から試験用にアレンジして与件文と設問文を作成している、と思われます(…たぶん)。

こんな感じですね。

このとき、実際のコンサル内容と違った回答であっても、「その方法でも事例企業のためになる」、つまり妥当性があれば加点させるものと考えられます(実際合格者の再現答案でも違った視点で回答していることも多々あります)。

例え話で考えてみましょう。「人材育成を強化したい」という社長の悩みに対して、どんな提案が考えられるでしょうか?

- 成果主義を導入しましょう

- 個人目標制度を導入しましょう

- 表彰制度を導入しましょう

- 報酬を上げましょう

- 権限移譲しましょう

- 社内研修を行いましょう

- 中途採用で即戦力を増やしましょう

- ジョブローテーションを行いましょう

このように人材育成ひとつとっても、提案できることはたくさんあります。与件文や設問文の制約により、明確に除外すべき提案はあるものの、基本的に妥当性がある場合には「間違い」とまでは言えないです。

もともと中小企業診断士は現状や外部環境、市場動向などを総合的に分析し次のアクションを提案する仕事です(2次試験と一緒)。ですが「その通りに実行すれば100%成功する」という保証はどこにもありません。その提案が絶対的な正解であるとは誰にも言えないです。にもかかわらず提案が受け入れられるのは、高い妥当性と論理的根拠に納得したからに他なりません。

中小企業診断士試験は、そんな分析・提案の能力を見るものであり、正解かどうかよりも高い妥当性や一貫性を求められていると考えた方がよいです。もしかすると、正解を公表して受験生がその方向に流れてしまう(考えるのをやめてしまう)のを嫌っているのかもしれませんね。

まとめ

如何でしたでしょうか?

本記事はあくまでぶらんちの推察ですが、当たらずとも遠からずといった所ではないかと思っています。2次試験に正解を求めることはあきらめて、自分に「多面的に分析する能力」「妥当性の高い提案能力」があることをどうすれば表現できるかに注力したいですね!