問題と課題はどう違う?切り分けが重要な理由

こんにちは。ぶらんちです。中小企業診断士試験の勉強で大変役に立ったことの一つに「問題と課題の切り分け」があります。問題点を課題に転換するというプロセスを踏むだけで、こんなにも問題解決がスムーズに考えられるのかと驚いたのを覚えています。

そこで本記事では問題と課題の違いと、その具体例について解説していきます。

問題と課題の違い

一般的には、問題と課題はあまり意識されません。国語辞典にも「問題=課題」「課題=解決すべき問題」なんて書いてあるくらいで、区別も曖昧です。しかしながら、問題解決のプロセスにおいては明確に定義が異なります。

問題=あるべき姿と現状のギャップ

課題=ギャップを埋めるためのアクション

問題解決の流れは①現状把握を行い、②問題点を洗い出し、③課題を設定するとなります。

例えばダイエットを例に考えてみましょう。

あるべき姿=スリムな体(60kg!)

問題=太っている(80kg…)

課題=ダイエットして痩せる(6ヶ月で△20kg)

問題と課題の違いはイメージ出来ましたでしょうか?

使い分けは分析に大きく影響する

「自分が今整理しているのは問題か?課題か?」ということを意識するだけで、問題の深堀りができるようになってよりよい改善策が浮かぶようになります。例えば以下A社について、あなたならどのように改善活動を進めますか?

<A社の概要>

- A社は製造業であり、自社工場をもつ

- 売上高・利益率が低迷し2期連続赤字

- 既存顧客からの受注中心(新規開拓していない)

- 成長分野(成長市場)で活かせる特許を持っている

- 納期遅延が発生しクレームが頻発している

- 若手人材の定着率が低く慢性的な人員不足

現状調査からは以下のことが分かっています。

- 既存顧客の受注は減る一方、値下げ要求が強い

- 工場設備が古く、稼働率が低い

- 工場長が生産計画・管理・統制、勤務シフト調整、外注管理など全て一人で行っている

- 工場長が一番技術力が高いが、「技術は盗め」と教育は行わない

- 新製品開発も工場長の役割であるが、忙しいと着手していない

- 工場長は頑固であり、若手従業員との衝突が多い

- その他従業員は工場長に従うだけでモチベーションは低い

- 社内の雰囲気は悪い

問題思考型の場合

先の通り、最初に浮かび上がるのは「問題」です。

よく問題点の洗い出しで満足してしまい、短絡的な改善提案をしてしまうことがあります。これを問題思考型と呼ぶことにします。

A社の概要や現状調査結果を見ると、一番の問題点は工場長のようです。工場長が生産計画・管理・統制を担っているので、納期遅延は工場長の責任です。従業員教育を行わない上、若手と衝突して定着率低下を招いています。残っている人も怒られたくないので何も言わず、モチベーションが低下しています。新製品開発も技術力が一番高い工場長がやるべきですよね。

<提案>

工場長に業務改善を指示する、もしくは交代を検討する。

…これで本当に良いと思いますか?

もし上記に違和感がない方は、以降の文章を読む前にもう一度考えてみてください。

課題思考型の場合

では少し視点を変えてみましょう。A社のあるべき姿とはどんな姿でしょうか?

<A社の目標>

- 売上高・利益率が安定し黒字の状態

- 受注が安定している

- 特許を活かした高付加価値で利益率の高い製品の開発

- 従業員のモチベーションが高く定着率も高い

- 納期遅延が発生しない生産計画・管理・統制

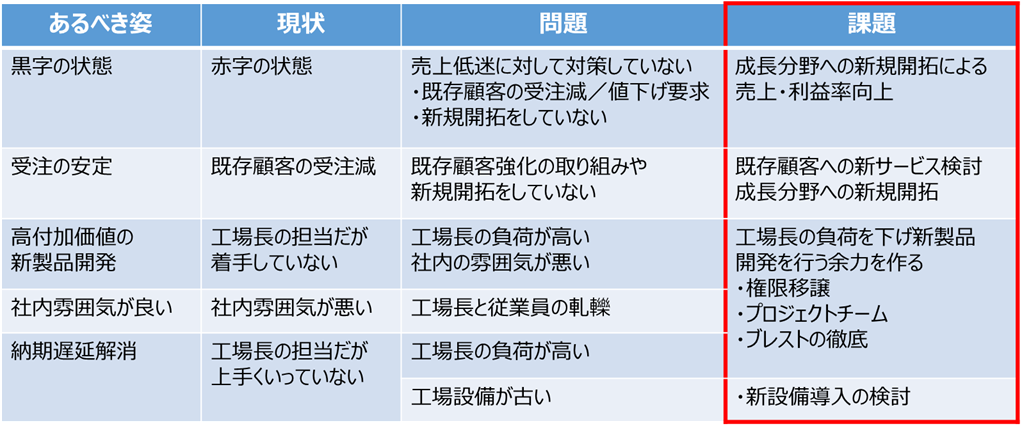

これらに対して課題まで設定してみると、先ほどとは違う結果になりました。

A社は既存顧客との取引が低迷しており、黒字化のためには新規顧客開拓は行いたいです。ちょうど成長分野に活かせる特許を持っているので、高付加価値で利益率の高い製品が開発出来れば黒字化の道が開けます。

ただ技術力の高い工場長は手が空いていないので、権限移譲し業務を振り分け余力をつくります。その一方で、工場長と確執を持っていた従業員のストレスは軽減される可能性がありますね。

新製品開発には若手も参加してもらい技術承継の場としたいです。ただ、そのままだと工場長との衝突が発生してしまうので、ブレーンストーミング会議(通称ブレスト)を導入しましょう。相手を認め合う・尊重しあうことで関係性も変わり、明るい社内風土とモチベーション向上、ひいては定着率向上に繋がります。

<提案>

高付加価値の新製品を開発し、成長分野への新規開拓を行い黒字化を達成する。そのために以下を実施する。

- 権限移譲を行い工場長の負荷を下げる

- プロジェクトチームを作り新規開発を進める

- ブレスト会議を導入し工場長と従業員間の軋轢を解消する

このように課題に変換して考えられると(課題思考型)、あるべき姿の実現に向けた提案となり、実現可能性や妥当性が高まります。

なぜこのような違いが生まれるか?

問題思考型と課題思考型では、なぜこんなにも改善提案内容に差がついたのでしょうか?

理由として、課題思考型は「あるべき姿を見据えている」という点が大きいと思います。目標と現状とのギャップを埋めるために、解決策を全体最適化して決めていくわけです。その過程においては、整合性や妥当性はもちろん、実行順序など具体的な手順まで検討することになります。

総じて課題思考型に変えるだけで問題解決能力が上がると言えるのではないでしょうか。

一方、問題思考型はゴールが「フラットな状態に戻すこと」になりがちで、短期的な結果を求める傾向があります。

上記の例題でも問題思考型は工場長一人を悪者にして終わりという感じになっちゃってますよね。そっちの方が面倒なことを考えなくて済みますし、社長一人が頑張れば断行できちゃいますしね。でもA社の現状では工場長は間違いなくキーマンです。もし辞められてしまったら倒産確実です。絶対にとってはいけない悪手です。

まとめ

如何でしたでしょうか?

ちなみに、中小企業診断士試験ではここまで深く考える必要はないです。問題点と聞かれたらダメなところの指摘、課題と聞かれたら改善に向けたアクションくらいに考えて大丈夫かと思いますよ。

https://branchpine.com/archives/443課題思考型で、問題解決力を向上させましょう!