【2次対策】下請けからの脱却って本当にいいこと?

こんにちは。ぶらんちです。今回のテーマは「下請けからの脱却」です。特に事例Ⅲでは目指すべき方向性としてよく挙がりますが、「本当にそうなの?」について考察していきます。

下請け企業は立場が弱い

下請けとは、中小企業が特定の大口取引先(主に大企業)の注文を受けて生産を行う形態のことです。大手メーカーに部品を提供する部品製造業などが該当します。

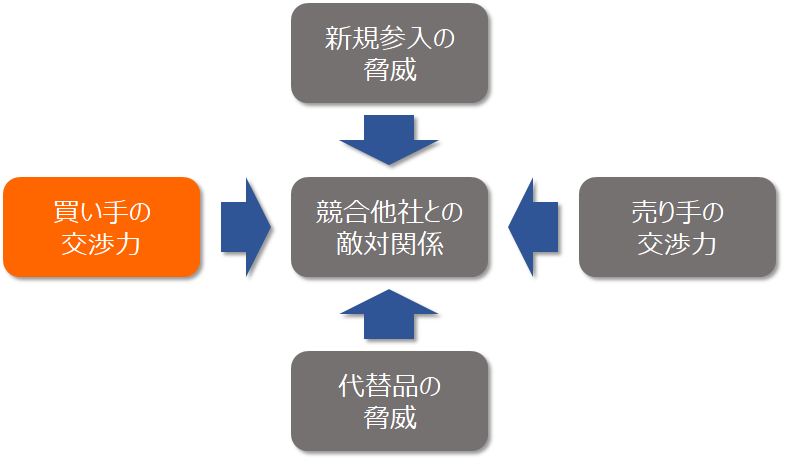

企業経営理論にマイケル・ポーターの5フォースモデル分析というのがありましたよね。業界分析をするために競争要因を整理するための手法です。

- 競合他社との敵対関係

- 売り手の交渉力

- 買い手の交渉力

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

2次試験の事例企業(特に事例Ⅲ)は下請け企業であることが多く、大口の取引先としてX社やY社が登場します。事例企業はX社やY社との大口取引により、売上面において依存度が高いケースが多いです。時には、生産管理技術を教えてもらう等、技術面・生産面でも依存していることもあります。

その一方で、「買い手の交渉力」によりX社やY社から様々な要求を受けており、それらにどう対応していくか提言する、といったストーリーになります。

下請けからは脱却したい

「買い手の交渉力」が強いと、どんな不利益が発生するでしょうか。

- 値引き要請対応

- 短納期要請対応

大口取引先からの値引き要請について、下請け企業は基本的には対応せざるを得ません。契約を他社に取られてしまえば、たちまち倒産の危機が訪れてしまうからです。

短納期要請についても同様です。自社よりも早く納品可能な他社があれば、同じく契約を取られてしまう危険があるため、何としても納期短縮できるよう知恵を絞らなくてはならなくなります。そして上記が続くと「品質を上げ、高い生産性を実現したとしても、売上は上がらない」状態となります。

「大手企業のやつは俺らより仕事してないのに良い給料もらいやがって…!」なんて愚痴や不満はどの下請企業でも聞かれることだと思います(哀しい)。

不景気にも晒される…

下請け企業が値引き交渉や短納期要請に応じるのも、全ては安定的な売上のためです。どの企業もゴーイングコンサーン(継続企業の前提)は最優先事項であるため、安定的な売上が見込めることはとても重要です。

ですが取引先の要請に真摯に応えていても、必ずしも安定的な売上が確保できるとは限りません。

- 最終製品は需要変動があり、受注量に増減する

- 不景気に伴う大口取引先の業績悪化により、受注量が減少する

- 大口取引先の経営方針転換により、受注量が減少する

季節による需要変動のように、ある程度予測可能なものであれば計画に組み込むこともできますが、不景気による業績悪化や取引先の方針転換による受注量減は、抜本的に対策しない限りモロに悪影響を受けてしまいます。

つまり、下請けは大口取引先の業績に左右されやすいため、とにかく依存度を下げてリスク分散を図る必要があります。これが「下請けからの脱却」です。

2次試験での実例

近年、売り上げの中心となっている産業機械・プラント機器の部品加工では、受注量が減少し、加えて受注単価の値引き要請も厳しい状況が続いている。その対応として、現在 C社では新規製品の事業化を進めている。

平成29年度の事例企業C社は、これまで顧客企業から材料や部品の供給を受けて加工を担う賃加工型の下請製造業で、自社製品の開発により「下請けからの脱却」を目指すストーリーです。「脱却」の流れは本事例では既定路線であり、もはや問われもしないです。

X 社は D社にとって主要な取引先であり、D社の受注全体に占める X 社からの受注割合が大きい。この点に関して、下記の設問に答えよ。

(設問1)

X 社のような大口取引先の存在は、D 社にとってメリットもあるがデメリットもある。どのようなデメリットがあるか、30 字以内で述べよ。

(設問2)

設問1におけるデメリットを解消するための方策として、環境関連製品の製造・ 販売をすることの意義を 30 字以内で述べよ。

下請け企業の特性については、事例Ⅳの記述問題でも出題されたことがあります。X社からの受注は需要変動や月次ベースでの生産数量の変動が大きくなっていたり、部品調達の一部を海外企業に求めることが決定しているなど、D社は下請け企業のデメリットを直に食らっています。そのため、リスク分散を図るために新製品事業に力を入れよう、というストーリーです。

これだけ見ると、「下請け企業が出てきたら脱却だな」と前のめりで回答作成してしまいそうですね。

下請けにはいいところがないの?

C 社社長は、主要取引先 X 社で進められている国内部品調達先の集約化の動きに対応して、X 社との取引を高める一方で、X 社以外の販路開拓を行う方針である。この方針を実現するためには、中小企業診断士としてどのような提案を行うか、C 社の経営資源に注目して 160 字以内で述べよ。

平成26年度事例Ⅲでは、脱却どころかX社との下請けを強化しようとしています。

C社は高い超精密加工・超小型加工の技術力を持ち、そこからX社の信頼を得て、国内部品調達をC社に集約することを検討されています。さらに在庫管理や受注・発送業務の移管も検討されています。

もともとC社はX社には売上面だけではなく製品設計や工程設計などの生産技術や管理技術の指導を受けるなど経営面でも依存度が高く、通常であれば「早く下請けからの脱却を!」と助言してしまいそうな状態です。ところが、C社はX社からの要請に真摯に対応することで業務拡大(国内部品調達の集約化や発注・発送業務)のチャンスを獲得しています。

さらに、その業務拡大に対応することで得られるノウハウを「強み」に、X社以外の販路拡大を行っていこうとしています(最終的に販路拡大が叶えば、リスク分散や依存度の低下にもつながる)。なんと強かな…!

このように、「大口取引先の要請への対応は、強みの強化や弱みの克服、ひいては次のチャンスにつながる」という前向きな姿勢があれば、下請けにもメリットはあるということですね。

まとめ

如何でしたでしょうか。

基本的には「下請けから脱却」すべきであるが、場合によってはメリットもあるよ、というお話でした。2次試験において、「下請け=絶対に脱却!」と固定概念に囚われてしまうと、足元を掬われ回答の方向性を間違えてしまう可能性があるので注意しましょう!

2次試験問題を解くだけでも「下請けからの脱却」を目指したり、逆手にとって成長を目指したり、いろいろなケースを学べて「企業経営って面白いな〜」と感じられますね。

本当によく出来た試験だ…(しみじみ)。