デシジョンツリーは作図が重要

こんにちは。ぶらんちです。今回はデシジョンツリーについてです。本試験範囲の中でもかなりややこしい部類に入ります。完全マスターというよりもあくまで基礎固めとしてお読み頂ければ幸いです。

デシジョンツリーとは

デシジョンツリーとは、不確定要素のある意思決定を行うための分析手法です。

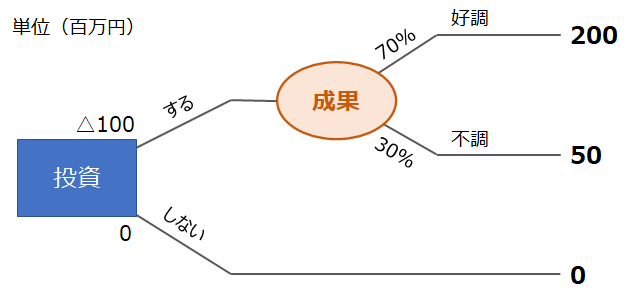

【例題①】

ある新規事業は初期投資に100百万円かかります。好調不調の波が激しく、好調だった場合の利益は200百万円、不評だった場合の利益は50百万円です。好調となる確率は70%です。投資しない選択も可能で、その場合は当然利益は発生しません。

上記に対し、投資すべきか答えなさい。

上記を図にまとめると以下の通りとなります。

条件分岐によりツリー構造になっていますよね。それゆえにデシジョンツリー(決定木)を呼ばれるわけです。

投資による成果については好不調により結果が分かれているので、確立を加味して期待値を計算します。

- 好調の場合

200×0.7=140 - 不調の場合

50×0.3=15

よって、成果の期待値は(140+15)=155(百万円)

投資判断を行うためには、初期投資が回収できるかが重要です。つまり、初期投資100百万円の回収が期待できる本件は「投資すべき」との判断となります。

- 各条件の成果額を足し合わせて期待値を算出する

- 期待値を算出する時は提示された確率を加味する

- 「期待値ー投資額」がプラスの場合は投資する

段階的意思決定

デシジョンツリーは特に複雑な条件を整理する時に使います。

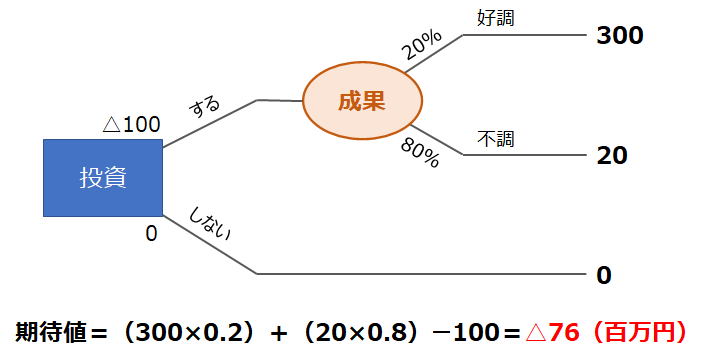

【例題②】

ある新規事業は初期投資に100百万円かかります。好調不調の波が激しく、好調だった場合の利益は300百万円、不評だった場合の利益は20百万円です。好調となる確率は20%です。

但し、1百万円をかけて市場調査を行うことにより、好不調を事前に知ることができます。

上記に対し、市場調査の実施要否と投資判断について助言しなさい。

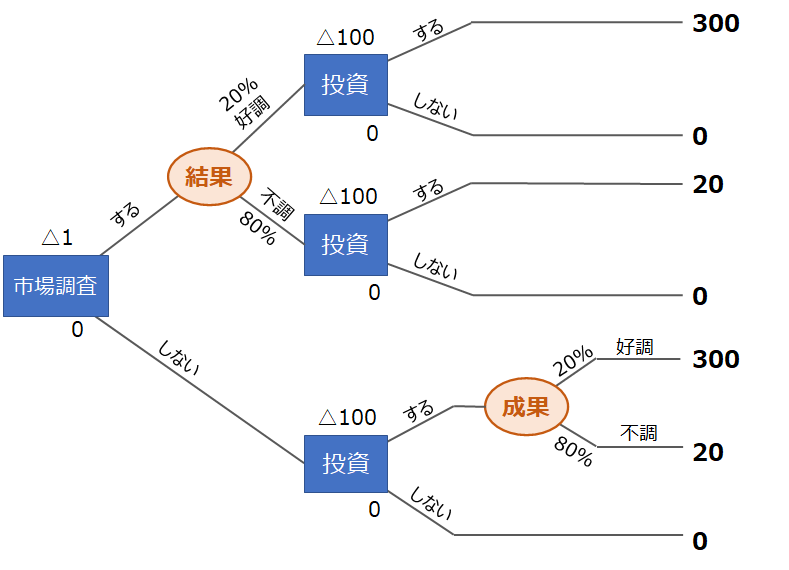

上記では判断ポイントが2つあります。「市場調査にお金をかけるべきか」「新規事業に投資を行うか」です。デシジョンツリーを作る時はまず最終判断(右側)から作ります。今回の場合は「新規事業に投資を行うか」ですね。

この情報だけで投資判断を行った場合、「投資しない」と言う判断になります。そこで「市場調査」の分岐を足してみましょう。

先ほどの図は「市場調査をしない場合」に該当します。市場調査を行うことで「好調な場合に投資するか」「不調な場合に投資するか」という2つの意思決定が追加されます。ちなみに、市場調査結果も当然好調と分かる確率が20%であることを忘れてはいけません。

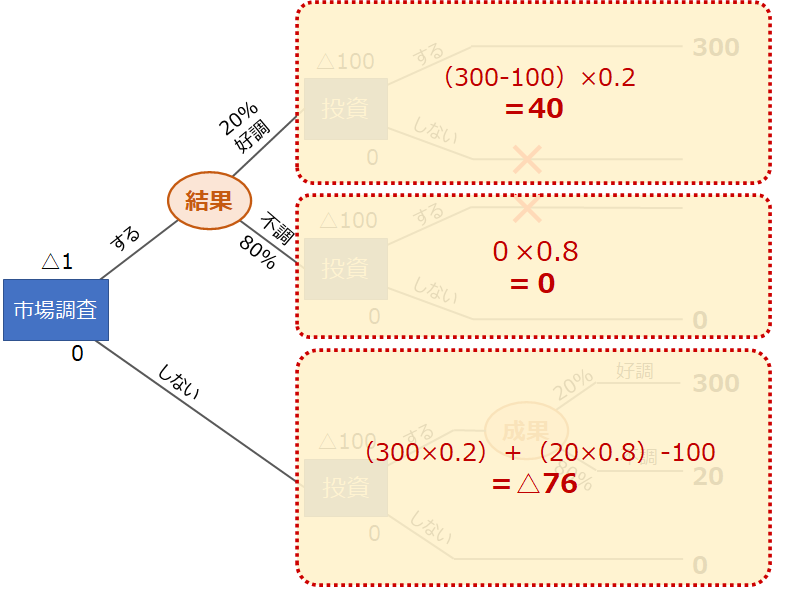

ただし、市場調査を行った場合の意思決定は単純です。好調だったら絶対に儲かるので投資するし、不調であれば投資しないです。なので選択肢から消してしまいます。

その上で、各条件の期待値を算出してみましょう。

すると、「市場調査を行って、結果が好調だった場合のみ投資する」という判断が一番期待値が大きいことが分かります。

- 最終判断(右側)から作成する

- 選ぶ可能性のない選択肢(ルート)は消す

- 確立条件がどこに影響するかを注意して作成する

本試験レベルはさらに複雑

デシジョンツリーによる意思決定を行う場合は、投資と結果に必ず時間差があります。その為、期待値のことを現在価値(NPV)で表現することが多いです。

今回の例題は収益(キャッシュフロー)を明示しましたが、本試験レベルの問題では正味キャッシュフローを計算させるなどさらに複雑です。ただ、設問にある条件を一つ一つ整理して図に書き起こせば、正答率は必ず上がっていきます。

まずは正しく作図するところを練習頂ければ幸いです!

まとめ

如何でしたでしょうか?

正直、デシジョンツリーの問題が出た時は部分点狙いで良いと思います。本試験は緊張と疲れで正確に作図することが難しいというのもありますが、労力のわりに配点が少ない可能性が高いからです。

令和2年度事例Ⅳでもかなり複雑な計算問題が出ましたが、配点は6点との予想でした。なので「考え方は分かっている!」というアピールくらいに割り切って、他の問題に注力するのが良いと思います!