ぶらんち合格体験記⑤

こんにちは。ぶらんちです。合格体験記も最終回です。今回は中小企業診断士最後の関門、口述試験についてです。

口述試験について

口述試験は、2次試験(筆記試験)合格発表後の翌週末の日曜日に行われます。

口述試験は試験官2~3人に対し、受験生1人の面談形式で行われます。質問内容は、2次筆記試験の4つの事例企業(A社~D社)の中から2社、各2~3問ずつ合計5問程度が出題されます。受験生は1問あたり2分程度で回答し、約10分で終了します。

口述試験対策について

口述試験は、筆記試験合格発表から準備期間が1週間しかありません。が、準備することも3つしかありません。

- 体調管理を徹底する

- 試験会場に1時間前に到着するよう経路を確認しておく

- 2次筆記試験の内容を復習しておく

口述試験の合格率

口述試験対策の中身の前に、合格率を確認してみましょう。過去12年の統計結果は以下の通りです。

| 年度 | 口述試験を受験する 資格を得た者 | 合格者数 | 不合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 平成23年 | 794名 | 790名 | 4名 | 99.5% |

| 平成24年 | 1,120名 | 1,120名 | 0名 | 100.0% |

| 平成25年 | 915名 | 910名 | 5名 | 99.5% |

| 平成26年 | 1,190名 | 1,185名 | 5名 | 99.6% |

| 平成27年 | 944名 | 944名 | 0名 | 100.0% |

| 平成28年 | 842名 | 842名 | 0名 | 100.0% |

| 平成29年 | 830名 | 828名 | 2名 | 99.8% |

| 平成30年 | 906名 | 905名 | 1名 | 99.9% |

| 令和元年 | 1,091名 | 1,088名 | 3名 | 99.7% |

| 令和2年 | 1,175名 | 1,174名 | 1名 | 99.9% |

| 令和3年 | 1,605名 | 1,600名 | 5名 | 99.7% |

| 令和4年 | 1,632名 | 1,625名 | 7名 | 99.6% |

合格率は99.5%以上で、不合格者が1名もいない年が3回もあります。

口述試験は、筆記試験合格者が社会人として最低限のコミュニケーション能力を身に着けているかを確認するための試験といわれています。

なので、不合格となる要素は3つしかありません。

- 面談に遅刻(欠席)する

- 面接で喋らない(沈黙する)

- 面接官と喧嘩する

実際に上記が当てはまるかは分かりませんが、遅刻については面談を受けさせてもらえないようです。つまり口述試験対策は、不合格となるリスクを徹底的に排除するための準備、ということになります。

体調管理を徹底する

これはもう規則正しい生活をして、とにかく風邪をひかないの一点につきます。

コロナ禍の影響により、令和2年度以降は試験会場に入る前に検温があり、37.5度以上の発熱が確認された場合は受験できません。また、過去1次試験や2次筆記試験については体調不良者や受験自粛をした場合は受験資格の1年延長が認められた時期もありましたが、口述試験については延長が認められたことはありません。

つまり、その日に会場に行かないと不合格だが、這ってでも行くわけには行かない、という、受験生にとっては運要素の高すぎるリスクを抱えることとなったのです。

体調不良で受験できず、1次試験からやり直しになっては泣くに泣けないので、①うがい・手洗いを徹底する、②加湿する、③十分な栄養をとる、④睡眠時間を確保する、⑤なるべく人の多い場所に行かない、などの基本動作は徹底し、感染リスクの低減に努めましょう。

試験会場には1時間前に到着しておく

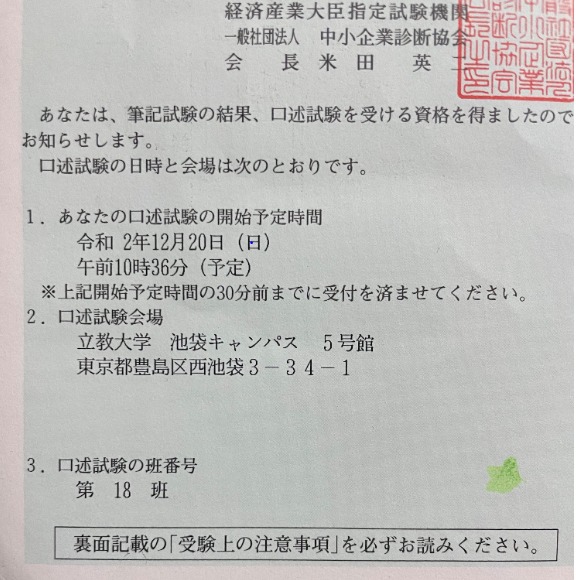

2次筆記試験に合格発表当日に、口述試験案内のハガキが発送されます。

開始予定時間が午前10時36分って中途半端ですよねw

ただ、ここで「10時20分くらいに行けばいいか」と考えていると遅刻します。

なぜなら、注意書きに「開始予定時間の30分前までに受付を済ませてください」と書いてあるからです。

実際、30分前に待合会場から移動が始まり、部屋の割振りカードの配布、また別室に移動して受験上の注意事項の説明を受けたり等、どんどん流れが進んでいきます。

つまり、受付(面談の30分前)のさらに30分前に到着しておくほうが安全、ということですね。当日電車遅延もあるかもしれないし、早いに越したことないです。

2次筆記試験の内容を復習しておく

面談にテキストや参考資料を持ち込むことが出来ないため、面談をスムーズに進めるのは予め2次筆記試験の内容を覚えておく必要があります。

面談で一番怖いのは沈黙です。どんな質問が来るのかは正直分からないので、再現答案を再確認したり、SWOT分析や今後の戦略を整理しておき、すらすらと語れるくらいには練習したほうが良いです。

沈黙を避けるためには本当は面談練習が一番ですが、人前で話すことが相当苦手でない限り、有料セミナーには参加する必要はないと思います。

当日の様子

正直緊張しすぎてあんまり覚えてないです。こんな感じで進んでいったと思います。

A社からの質問です。A社は同族企業ですが、同族企業のデメリットは何ですか?

えっと、これは一般的に、という意味ですか?

A社の場合ということですか?

A社の場合、ということです。

はい。一般的には同族企業では意思決定が早い反面ガバナンスが利きにくい、という点がデメリットとしてありますが、A社の場合は同族といっても他の親族は経営に参画しておらず、A社長もえっと…ガバナンスを意識した経営を行っているため、あまり当てはまらないと考えます。

他には?

他にはですか…。

…他にはですね、少しお待ちください…。

あ、はい、同族企業のデメリットには経営陣が世襲で就任することも多いので、従業員のモチベーションが維持しづらいということが考えられます。ただ、こちらもA社においてはA社長が従業員の能力を見極めようと努め、営業担当の責任者を若き執行役員に抜擢したりしているので、あまり当てはまらないかと思います…。

分からないことは質問し返して、当てはまらないと思ったらそう答えました。とにかくコミュニケーションが取れる人物であることをアピールすることを重視しました。助け舟も出してくれたし、答えは少々間違っていても大きな問題はないみたいです。

合格発表

会場には行ったし沈黙もしなかったので、まあ受かっているだろうと思ってあまり気にしてませんでした。

それよりも実務補習の日程に仕事が入っているけどどうしようとか、実務従事ってもうできるのかとか、気持ちは次に行ってましたね。このブログもその一環です。

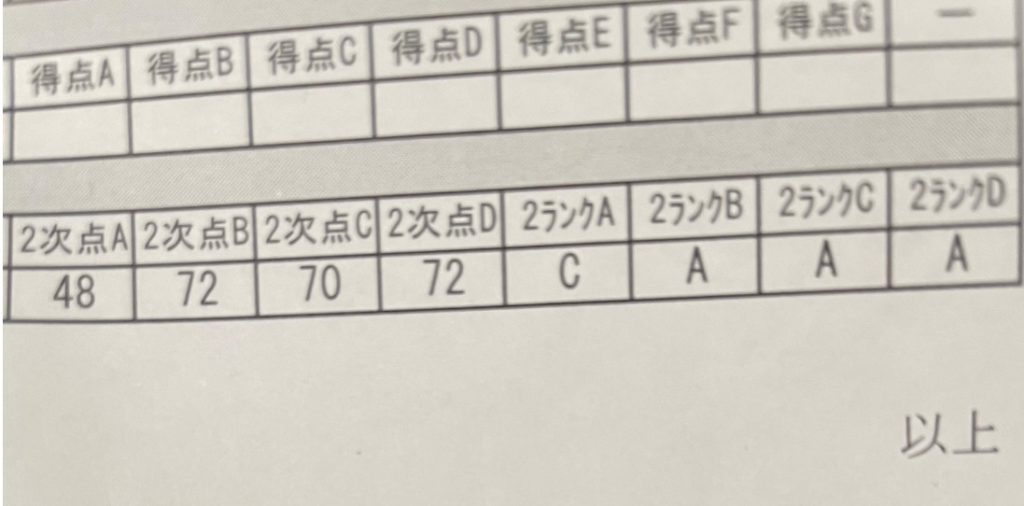

得点開示請求とは

令和4年度から2次筆記試験の結果を公表されることとなりましたが、当時は得点開示請求をしないと実際の採点結果は分かりませんでした。

あまり請求されたくないのか、中小企業診断協会サイトのメチャクチャ分かりづらいところに掲載されています。

2次筆記試験の成績(令和2年度)

・・・危な(汗)

事例Ⅰをここまでやらかしたつもりはなかったです。

LECの判定サービスでも事例Ⅰは点数が低かったので、まあそういうことなんでしょうね…。

| 科目 | 点数 | 判定 |

|---|---|---|

| 事例Ⅰ(組織・人事) | 48点 | C |

| 事例 Ⅱ(マーケティング・流通) | 72点 | A |

| 事例 Ⅲ(生産・技術) | 70点 | A |

| 事例 Ⅳ(財務・会計) | 72点 | A |

| 合計 | 262点 | 合格 |