中小企業診断士試験に合格するまでにかかる勉強時間

こんにちは。ぶらんちです。もうすぐ1次試験本番ですが、皆さんはどのくらい勉強時間を費やしましたか?今回は中小企業診断士試験に合格するまでにかかる勉強時間についてです。

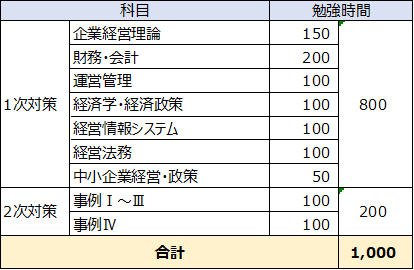

標準的な勉強時間

一般的に合格までに費やす時間は1,000時間と言われています。おおよその内訳は以下の通りです。

1次対策

1次対策にかかる勉強時間はおよそ800時間です。1科目100時間をベースに、理解に時間がかかる企業経営理論や財務・会計は対策開始直後から継続的に多くの勉強時間を割き、代わりに暗記が多い中小企業経営・政策は試験直前期に短い時間で一気に学習するイメージです。

ただ7科目もあれば、過去の経験から既に知識を持っている科目や、逆に今まで全く関わったことのない科目なんかも出てくると思います。そういった得手・不得手を平均すると800時間程度かかる、と考えるといいかもしれませんね。

ちなみに800時間を10ヵ月で勉強しようと思ったら、平均2.7時間/日の勉強時間を確保する必要があります。

2次対策

2次対策の勉強時間は、事例Ⅰ~Ⅲに100時間、事例Ⅳに100時間で合計200時間です。事例Ⅳは答えが明確である分実力差がつきやすいので、2次対策の約半分の時間は計算演習に費やした方が良い、とされています。

ちなみに200時間を90日で勉強しようと思ったら、平均2.2時間/日の勉強時間を確保する必要があります。

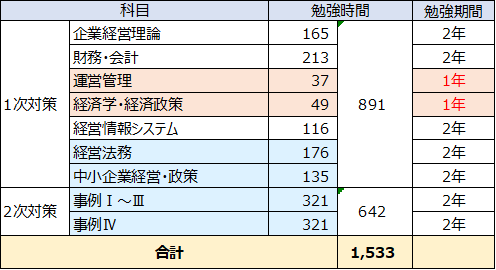

実際にかかった勉強時間(ぶらんちの場合)

ぶらんちはおよそ1,500時間かかりました。内訳は以下の通りです。

| 期間 | 1次対策 | 2次対策 | 合計 | 勉強方法 |

|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 311H | 311H | Stadying | |

| 2年目 | 580H | 294H | 874H | TAC予備校 |

| 3年目 | 348H | 348H | LEC予備校 | |

| 合計 | 891H | 642H | 1,533H |

1,000時間を大きく超えてしまった一番の要因は合格までに3年かかったことだと思います。

1次試験

1年目は50時間/科目程度しか勉強せずに挑戦しましたが、運営管理と経済学・経済政策は運よく合格したので勉強時間は短いです。

一方、不合格となってしまったものは相対的に勉強時間が長いです。法改正や中小企業白書の覚え直しなど、多年度受験ゆえに必要となる勉強もありましたし、覚えたところも時と共に忘れてしまうので、定期的に勉強しなおす必要が生じたりと、とにかく効率が悪かったです。

2次対策

2年目に2次試験初挑戦となったわけですが、その時はTAC予備校に通っていたのでカリキュラムに従い対策を進めていました。事例Ⅰ~Ⅲは勉強時間が長ければ良いというわけではなく、如何に「自分なりの回答プロセスを確立するか」が大事な試験ですので、効率よく学習できれば200時間あれば合格できると思います。

ぶらんちはTACの回答プロセスが習得できず、その後LECに通いなおして回答プロセスを一から見直しました。その為600時間を超える勉強時間となりましたが、ぶらんちにとっては必要な時間だったと思います。

中小企業診断士試験合格に向けた勉強方法(全体戦略編)

結局何時間勉強すれば良いの?

合格すると、様々な場面で中小企業診断士(登録前含む)とお会いします。どのくらい勉強したかをお聞きすることもあるのですが、500時間で合格する人もいれば2,500時間かかった人もいて、それこそ千差万別です。

個人的には500時間程度で合格できる人なんてほんの一握りの天才だと思います。通常想定されるのは800~1,200時間程度であり、独学で勉強するのであればさらに長い勉強時間が必要となることを覚悟しておいたほうが良いかもしれません。

ちなみに「今まで何時間勉強したか?」は意識的にメモしてないと分からなくなってしまいますよね。ぶらんちはStudyplusというアプリを活用していました。同じ資格を目指す受験生同士で励ましながら勉強するSNSの側面もあるので、おススメです!

まとめ

如何でしたでしょうか?

「試験が近いのに勉強時間が足りていない…」という方も、気に病むことはありません。当たり前ですが、60点取れる実力が付きさえすれば何時間勉強したかは全く関係ないですよね。

どちらかと言えば効率性の方が重要です。標準時間を超えても結果が伴わないときは、勉強方法に問題があると思った方がよいです。「なぜ間違えてしまうのか」「自分の苦手分野はどこなのか」を徹底的に分析し、勉強時間の配分も柔軟に変えていきたいですね!