中小企業を守る「下請法と関連知識」

こんにちは。ぶらんちです。企業全体の99.7%が中小企業であり、下請企業というケースが少なくありません。そのため親会社による不当な利益侵害防止、下請取引の公正化は下請中小企業の振興対策として重要な要素です。

今回は下請法と関連知識についてご紹介します。

下請法について

日本経済の好循環を生み出すためには、下請事業者の取引条件を改善し収益向上を図ることが重要との考えから、中小企業庁では以下5つの重点課題に対して取り組みを行っています。

- 価格決定方法の適正化

- コスト負担の適正化

- 支払条件の改善

- 知財・ノウハウの保護

- 働き方改革に伴うしわ寄せ防止

①~③の基本方針に④⑤が追加された形となっており、どれも下請事業者に押し付けることがないよう、親事業者への徹底を図る内容となっています。また、本施策の柱となっているのが、下請代金支払遅延等防止法(下請法)です。

下請法は親事業者の義務や禁止事項を定めたものであり、勧告や罰則についても規定されています。また、公正取引員会・中小企業庁は親事業者に対し、下請取引に関する報告・立入検査を求めることができ、正しく運用されているかチェックすることができます。

下請法の概要

親事業者・下請事業者の定義

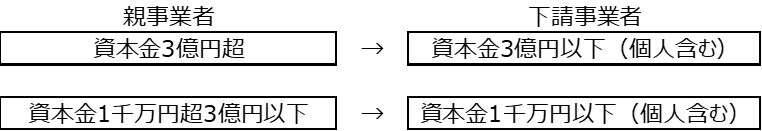

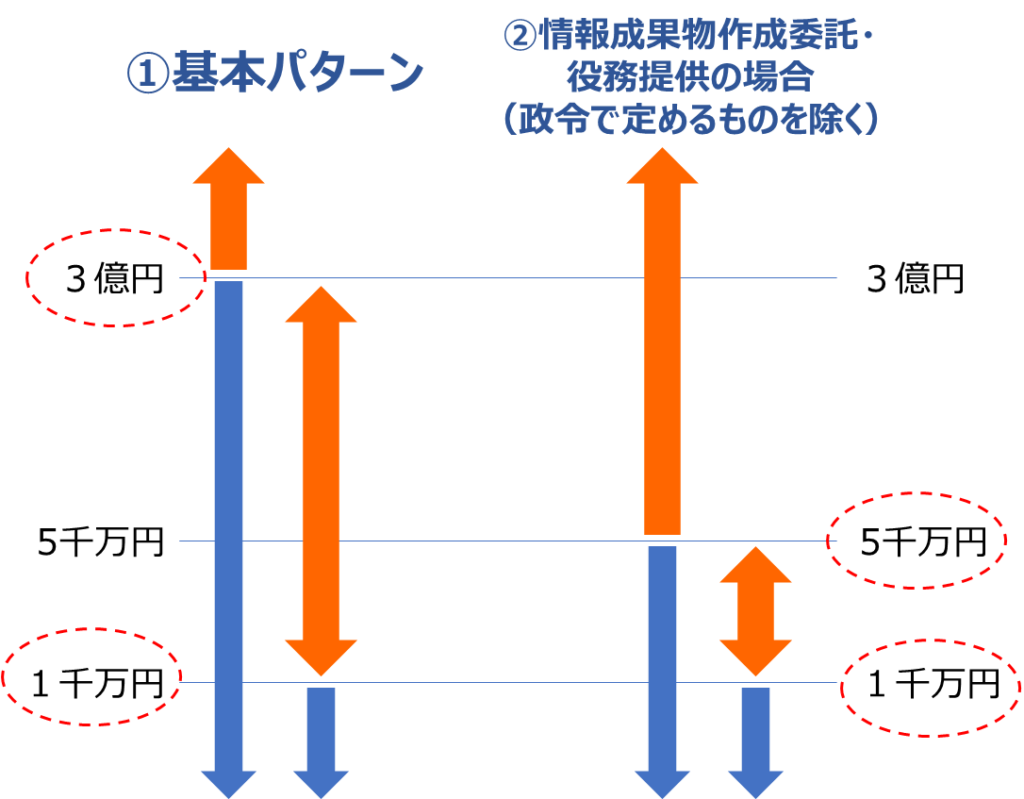

親事業者として下請法が適用されるかは、契約内容と資本金額の関係性により判断されます。

①物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託(※)

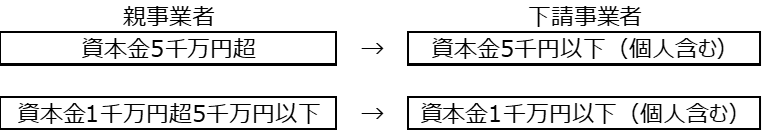

②情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く※)

※ 政令で定める情報成果物作成委託…プログラム作成

政令で定める役務提供委託…運送、物品の倉庫における保管、情報処理

上の表だと少しややこしいのですが、基本的には資本金1千万円と3億円が親事業者と判定される境目となります。例えば資本金1億円の事業者が資本金2千万円の事業者に委託業務を行う場合、下請法の適用を受けません。

また、情報成果物作成委託・役務適用の場合(プログラム作成・運送、物品の倉庫における保管、情報処理)、境目が資本金1千万円と5千万円に変化します。

ただ、どちらかと言えば「情報成果物作成の資本金判定は5千万円以下」と見せかけといて、「プログラム作成なので3億円です~w」みたいな問題の方が多いと思うので、①基本パターンだけ押さえておくでも良いと思います。

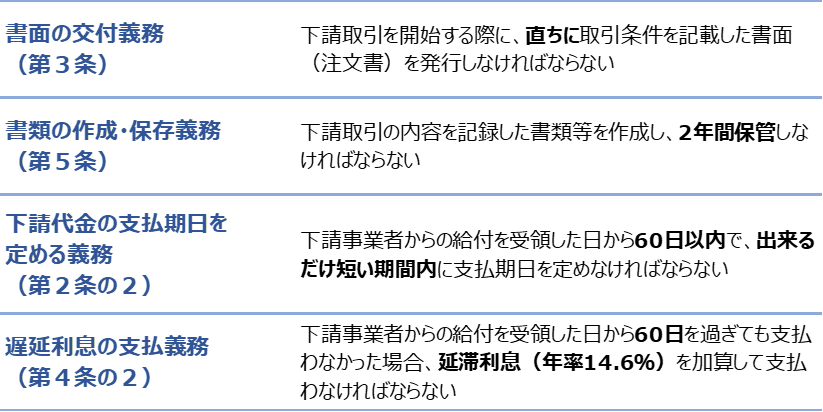

親事業者の義務

親事業者に課される義務は以下の4つです。

親事業者の禁止事項

禁止事項についてはたくさんあって書き切れないので、概要だけ列記します。

- 受領拒否の禁止

- 下請代金の支払遅延の禁止

- 下請代金の減額の禁止

- 返品の禁止

- 買いたたきの禁止

- 購入・利用強制の禁止

- 報復措置の禁止

- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

- 割引困難な手形の交付の禁止

- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止

- 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

親事業者は様々な義務・禁止事項に対応していかなくてはならないということですね。

下請振興法

下請取引においてもう一つ重要なのは下請中小企業振興法(下請振興法)です。こちらは下請中小企業の振興を図るために、振興基準や支援施策について規定しています。

- 振興基準(下請取引のルール)の策定、指導及び助言

- 下請事業者の組織する事業協同組合等がその親事業者の協力を得ながら作成し、推進する振興事業計画制度

- 2以上の特定下請事業者(下請取引の依存度が高いと経産省令で定めるものにあるもの)が、有機的に連携して新製品の開発や新たな生産方式の導入等の新事業活動を行うことにより、特定の親事業者への依存の状態の改善を図る特定下請連携事業計画制度

- 下請中小企業と親事業者との取引円滑化のための下請企業振興協会

字だけ追いかけていると分かりづらいのですが、①で健全なルールを定め、②③で新しい取り組みに対する支援、④は下請取引に関する相談窓口の整備、といった流れになります。

eラーニングあります

経済産業省、中小企業庁が適正取引支援サイトというものを立ち上げており、その中でeラーニングが配信されています。基礎編は誰でも受講することができ、いつでも下請取引について学ぶことができます。

本サイトは下請かけこみ寺へのリンクもあります。下請取引の適正化・下請中小企業の振興がどのように行われているか網羅的に確認することができますので、一度アクセスしてみては如何でしょうか。

まとめ

如何でしたでしょうか?

下請取引における義務・禁止事項は親事業者に課されるものですが、下請中小企業側も「自分たちがどう守られているか」「親事業者の行為は禁止行為に該当するのか」を知るためにも仕組みを熟知しておく必要はあります。

ちなみに2次試験には下請中小企業がよく登場します。上記のような知識問題はさすがに出ないですが、下請中小企業を取り巻く環境や背景を知ることは重要になってきます。

【2次対策】下請けからの脱却って本当にいいこと?

また将来製造業の支援を考えている方も必須の知識となりますので、eラーニングで理解を深めてみてはいかがでしょうか。