合格前でも活かせる!中小企業診断士を勉強する5つのメリット

こんにちは。ぶらんちです。

中小企業診断士は1次試験7科目、2次試験4科目を全てクリアし、実務補習か実務従事を15日間行い、登録をして初めて名乗ることができます。そのため、「中小企業診断士を目指そう!」と思い立ってから最低でも1年、人によっては10年以上かかることもあります。

その間、対外的にはただのヒトであるわけですが(※)、全くメリットがないかというとそんなことはありません。中小企業診断士合格に向けた試験勉強自体にたくさんのメリットがあると感じています。

今回は試験勉強の時から感じた5つのメリットについてご紹介します。

みなさまのモチベーションアップの一助になれば幸いです。

(※)2021年度より中小企業診断士制度が見直されました。科目合格でもメリットを享受できる可能性大です!

1次試験合格者に新名称が付与されます!

①時間の使い方が抜群に上手くなる

中小企業診断士は、仕事と勉強を両立している方が多くを占める資格です。平均的な勉強時間は1,000時間程度と言われており、働きながら取れるギリギリの難易度だと思ってます。

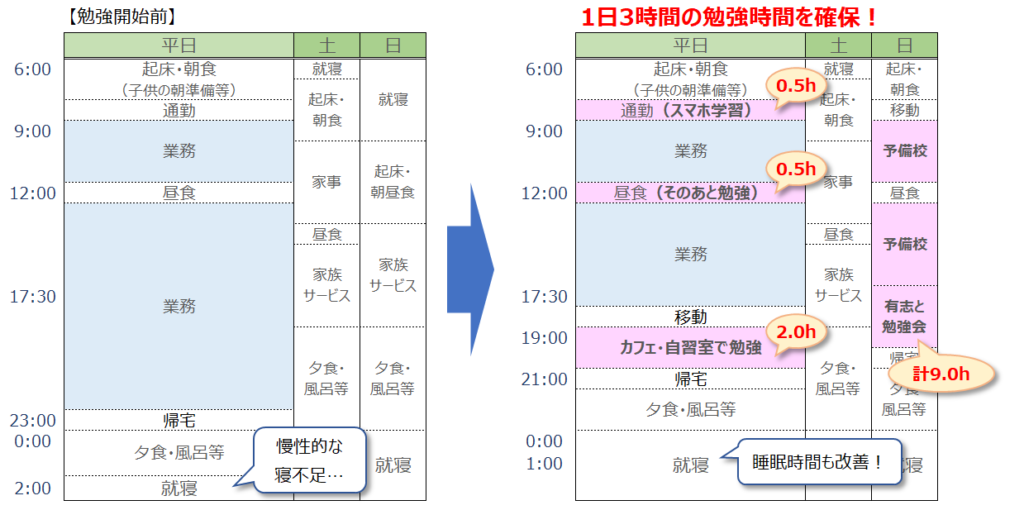

1年で合格しようと思えば1日あたり3時間は勉強する必要があり、まずは勉強時間を確保することが最初の課題となります。

ぶらんちはITコンサルタントなので、システム構築の構想立案やベンダー(構築業者)選定などの上流工程の時期は残業が多くなり、いざ構築が始っても土日作業の立ち合い、移行当日ともなれば出張したり徹夜で進捗管理をしたりと、普通に仕事をしていれば勉強時間の捻出は到底ムリな状況でした。

自分の意志の弱さも考慮して、資格予備校に通って強制的に勉強時間を確保したりもしましたが、1日3時間ともなると、どうしても仕事の効率化は避けては通れませんでした。

そこで、とにかく品質を落とさずに定時退社するにはどうしたらよいかを考え、タイムマネジメントを徹底することとしました。

- 最初に学習計画を立てる

- ルーティンワークはExcelマクロで自動化する等なるべく省力化

- それ以外の業務は、定時に終わるよう1日の余力を確認しながら全体スケジュールを作成

- タスクはリスト化し、終わったらチェックする等進捗管理を徹底

- 突発的な業務が発生した場合は、かかる時間を想定して全体スケジュール見直し

- 土日作業や徹夜作業がある週は、学習計画の方も合わせて見直し

結果はこちら。

(注)毎週この通り上手くいっていたわけではないのですが、ご参考まで…。

みなさまも大なり小なり実践していることだと思うのですが、これって何かに似ていませんか?

そうです、運営管理です!

業務改善を考えるときにはECRSの原則は役に立ちましたし、PERTの考え方を取り入れてより精緻に取り組むことが出来ました。こうした改善活動を続けていくうちに、時間の効率的な使い方を身につけることが出来ました。

今も仕事をしながら、受験者合格支援団体(タキプロ)への参加したり、本ブログを書いたりといった形で活かしています(そもそも企業内診断士での活動を念頭にしているなら必須のスキルとも言えます)。

最初から「仕事が忙しいから時間が確保できない」「家に帰っても家事も育児もあるから机に向かう時間がない」などと諦めず、どうすればできるか?という前向きな姿勢でとり組むことが、中小企業診断士を目指す第一歩かもしれませんね。

②仕事に幅が出る

1次試験対策で7科目(企業経営理論、財務会計、運営管理、経済学・経済政策、経営情報システム・経営法務・中小企業経営・政策)も勉強していれば、仕事で出てくるアレコレは大抵内容を理解することが出来るようになります(「知っている」あるいは「聞いたことある」くらいにはなると思います)。

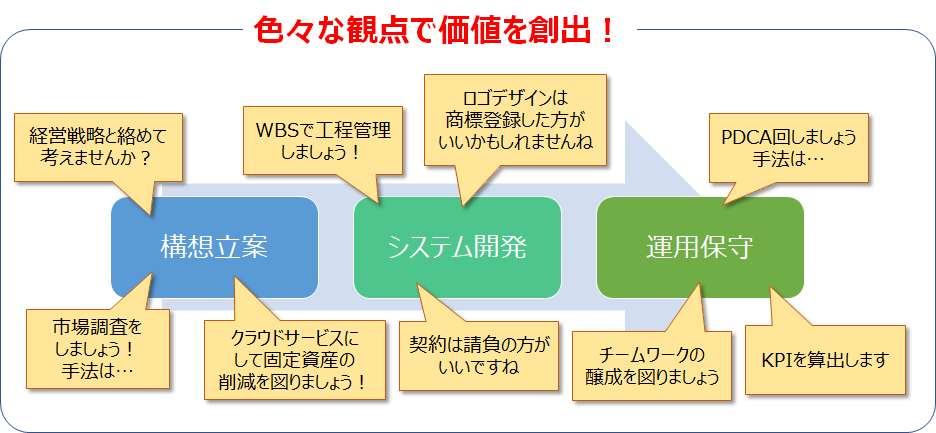

システム開発を例にすると、システムを入れたいとなったとき、「会社にどんな便益があるか」の検討から始まります。

会社にとっての便益は直接的な売上増加のこともあれば運用コストの低減だったりもするのですが、企業経営理論を勉強していればマーケティングの観点でお話することもできるし、財務会計でいえば旧システムの除却損や投資による節税などを踏まえてのコスト削減をお伝えすることもできます。

実際にそういった話をするかは別ですが、少なくとも考え方の幅が広がり、より顧客満足につながる提案ができるようになります。

開発が始まった後も、経営情報システムで学ぶ開発手法(ウォーターフォール・アジャイル等)で進みますし、どのタイミングでステークホルダー(関係者)との調整が必要かも思い浮かべることが出来ます。

本番移行後もQC7つ道具が使えれば運用改善に役立つし、システムにロゴマークを付けるのであれば商標登録を考えるかもしれません。

プロジェクトマネージャーや管理職など人的リソースを管理する立場にあれば、組織・人事の知識は覚えておいて損はないはずです。

このように中小企業診断士で学ぶ知識を組み合わせて相乗効果(シナジー)を発揮すれば、必要な人材として評価を上げることが出来るでしょう。

③ロジカルシンキングが身につく

2次試験の勉強を通じ、現状分析から課題を洗い出し、対策や対応方針を取りまとめるという一連のプロセスを学びます。その際、原因と課題設定、課題と対策、対策による原因解決といった因果関係に整合性や一貫性がないと、当然点数は伸びていきません。

逆に、2次試験の成績が伸びてくると、ロジカルシンキング(論理的思考)の能力が上がってきていることを実感できます。

ロジカルシンキングとは筋道だった合理的な思考様式やその方法論のことです。これが出来てくると、分かりやすい提案・説明で説得力も持たせたり、問題対処もスムーズにできるようになります。将来像やビジョン、新しいサービス構想といった曖昧なものでも、フレームワークに当てはめながら整理していくことができ、仕事の幅が広がります。

例えば、中小企業の社長から以下の依頼を突然された場合、みなさまならどう対応するでしょうか?

今度屋外で5,000人規模の集客イベントをやるんだけど、簡易トイレって何個必要かな?

明日までに試算してくれない?

このような無茶ぶり(!?)をされても、ロジカルに考えることである程度見通しを立てて対応できるようになるでしょう。

(詳しい内容はまた改めて記事にします!)

④コミュニケーション能力が上がる

1次試験の企業経営理論や2次試験の設問文など、中小企業診断士試験に出てくる文章って読みづらいものが多いです。これは難易度調整という面もあるかと思いますが、「上手に話せない社長でもきちんと対応できるように」という想いが込められている、と思っています(いわゆるアクティブリスニング/傾聴です)。

一方、2次試験の答案については分かりやすい文章が求められています。そのため、勉強を通じて「相手の話をよく理解し、自分の考えを簡潔にまとめる」というコミュニケーションスキルが向上します。

ロジカルシンキングも相まって仕事の処理スピードがとても速くなります。

- 電話や打ち合わせが短くなる

- メールの読み書きが速くなる

- 資料をまとめるのがうまくなる

- 顧客や同僚などとの信頼関係が築ける

⇒協力してくれる人が増えたり、大きな仕事が舞い込んでくる!

コミュニケーション能力が高い人との仕事はスムーズなので成功しやすいです。成功体験が増えれば優秀な人と接する機会も多くなり、仕事がもっと楽しくなります。

情報リテラシーが向上する面も!

試験勉強では、紛らわしい文章の選択肢から正解を選ぶので、読解力(理解力)が上がります。そうすると、報道やネットニュースに対して言葉選びで世間を誘導しているな~と感じることが多くなります。

同じ出来事でも、どこに焦点を当てるかで倒れた男性に対する印象が全然違いますよね。報道やネットニュースでなくとも、提案時に都合を悪いことを説明しないとか(ウソは言っていない)、ビジネスシーンでも結構あります。

こういうものに流されず正しく判断できるようには、常に別視点で物事を考えてみるということが肝要です。

⑤経営者視点で物事を考えられるようになる

これが一番大きいかもしれません。

一般的に、いち従業員がどのような経緯で経営方針を決めているのかを知ることができません。

が、企業経営理論の知識が増えてくると、どういう会社にしていきたいのか、今後のターゲットは何なのか、といった経営陣の想いが透けて見えてくるようになります。

例え話をします。

中小企業A社に勤めるぶらんちさん。取引先関係の大手B社から「ぶらんちさんは評判が良いのでウチもA社と契約したい」という話が来ました。自分の評価で仕事につながるなんて!とウキウキで営業を紹介しますが、なんと自社側から受注を断ってしまいました。

B社の業務は難易度が高く、A社で対応できる人員は少ないものの、成功すればさらにB社からの受注拡大が見込めます。さらにA社の評判が広がり、B社以外からも受注が拡がるかもしれず、ぶらんちさんにはビジネスチャンスにしか見えません。

当然ぶらんちさんからすれば「なんで仕事を取ってきたのに受注を断るんだよ!」となります(現場の不満)。でも、経営者視点でみると様子が変わってきます。

- A社は新技術開発に力を入れていて、人員をそちらに集中させたい

- B社の業務ができる人員は少なく、A社の中では弱い分野である

- B社の業務を成功させるためには、専門外から相当数の人員が必要となり、新技術開発のリソースが足りなくなる

- 現時点で十分な利益がある

つまり、A社は新技術開発による差別化集中戦略を実現しようとしている最中であり、B社の案件は戦略に合わなかった、ということですね。

このように一見理不尽に見える決定も、現場からは見えない事情があるかもしれません。

ただ会社に不満を募らせるのではなく、経営者視点で考えると納得できることがあるかもしれないです。経営者視点を踏まえた社内提案を行えば、自分の想いを実現することができるかもしれません。

経営陣の想いが分かってきて、自分の想いも伝えられるようになると、とっても仕事が楽しくなります。何より、会社が好きになります(笑)。後ろ向きな気持ちで転職・独立を考えても良い結果にはつながらないですので、今出来ることから始めましょう!

まとめ

如何でしたでしょうか。

いつも「まとめ」と言いながらまとめてないので、珍しくまとめます(笑)

- 時間の使い方が抜群に上手くなる

- 仕事に幅が出来る

- ロジカルシンキングが身につく

- コミュニケーション能力が上がる

- 経営者視点で物事を考えられるようになる

中小企業診断士に合格する前から、どんな職種でも使える汎用スキルが身につくという素晴らしい恩恵を受けることができます。もちろん、合格すれば対外的にも証明することができ、さらに信頼度がアップしますので、ぜひ挑戦いただければと思います!